一个月来两次月经:一个月来两次月经,原因、应对与就医指南

一个月内经历两次月经,对于熟悉自己生理周期的女性来说,无疑是一个令人担忧和困惑的信号,这通常意味着月经周期发生了偏离,可能由多种生理或病理因素引起,本文将探讨一个月来两次月经的可能原因、应对方法以及何时需要寻求专业医疗帮助。

什么是正常的月经周期?

了解正常的月经周期有助于识别异常,一个典型的月经周期平均为28天,但也可能在21-35天之间波动,月经持续时间通常为3-7天,周期的计算是从一次月经来潮的第一天开始,到下一次月经来潮的前一天结束。

一个月来两次月经意味着什么?

如果在一个月(大约28-31天)内,月经来了两次,那么两次月经之间的间隔时间通常会少于正常周期,可能在第10天、第20天或更短的时间内再次出现出血,这被称为“频繁月经”或“月经周期缩短”。

可能的原因有哪些?

导致一个月来两次月经的原因多种多样,可以从相对简单的生活因素到需要关注的健康问题:

-

生理性因素与生活方式影响:

- 压力: 精神压力、情绪波动会干扰下丘脑-垂体-卵巢轴的功能,影响激素分泌,导致月经周期紊乱,可能出现月经推迟或频发。

- 体重变化: 过快的体重下降或增加,特别是体脂率急剧变化,会影响雌激素的产生,可能导致月经不规律。

- 过度运动: 高强度或突然增加的运动量可能影响激素平衡。

- 睡眠不足或时差: 长期睡眠不足或频繁的时差调整也可能干扰内分泌。

- 某些药物: 如抗凝血药、某些精神类药物、激素类药物的使用或停用,可能影响月经周期。

- 近期使用宫内节育器: 刚放置IUD的前几个月,可能出现不规则出血。

-

激素失衡:

- 无排卵性功血: 这是月经不规则最常见的原因之一,卵巢未能正常排卵,导致雌激素水平相对较高,子宫内膜持续增生,一旦雌激素高峰消退,子宫内膜即剥脱出血,形成不规则的阴道出血,可能表现为经量多少不一、周期紊乱,甚至一个月内多次出血。

- 多囊卵巢综合征: 虽然典型症状是高雄激素血症(如痤疮、多毛)和慢性无排卵,但这也是导致月经稀发或频发(包括一个月多次出血)的常见原因。

- 甲状腺功能异常: 甲状腺功能亢进或减退都可能影响月经周期的规律性。

-

器质性病变:

- 子宫内膜息肉或肌瘤: 这些良性增生可能引起不规则出血。

- 子宫腺肌症: 子宫内膜异位到子宫肌层,可能导致痛经、月经量大以及周期紊乱。

- 子宫内膜炎或其他生殖道感染: 炎症可能影响子宫内膜的正常剥脱。

- 凝血功能障碍: 某些影响血液凝固的疾病或药物可能导致经期延长或不规则出血。

- 更年期过渡期: 在接近更年期时,卵巢功能开始衰退,激素水平波动剧烈,月经周期变得不规则,出现一个月多次出血是常见现象。

应该如何应对?

- 记录详细信息: 首次出现这种情况时,建议详细记录出血的起止时间、持续天数、经量(可以用卫生巾/护垫更换频率来大致判断)、伴随症状(如腹痛、头晕等),如果再次发生,继续记录周期和出血模式。

- 观察与调整: 如果是近期压力大、生活作息紊乱或刚使用/停用药物等情况,可以尝试调整生活方式,保证充足睡眠,缓解压力,观察1-2个周期是否恢复正常。

- 避免自行用药: 不要自行服用调经药物或激素类药物,以免掩盖病情或产生副作用。

- 及时就医: 如果出现以下情况,应尽快就医:

- 一个月内反复出现两次或以上月经。

- 出血量过多,导致贫血(如面色苍白、乏力、心慌)。

- 伴随严重腹痛、发热。

- 曾经或正在备孕。

- 年龄在35岁以上或接近更年期。

- 有妇科病史(如子宫肌瘤、息肉、内分泌疾病等)。

就医时需要做什么检查?

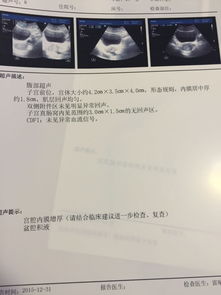

医生会根据你的年龄、病史、症状进行初步评估,并可能建议进行以下检查:

- 妇科检查: 了解生殖器官基本情况。

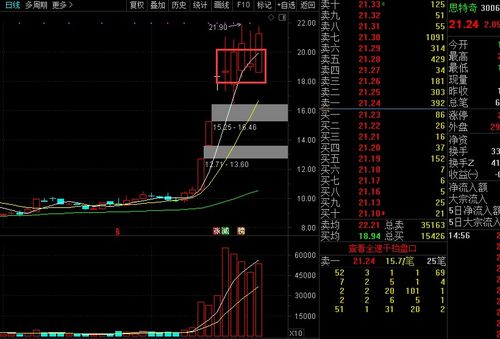

- 超声检查: B超是首选的影像学检查,可以观察子宫、卵巢的结构,排除器质性病变。

- 激素水平检测: 血液检查,评估性激素、甲状腺功能等。

- 后穹隆穿刺或诊断性刮宫: 在特定情况下,医生可能需要获取子宫内膜组织进行病理检查。

一个月来两次月经虽然常见,但并非正常现象,也不容忽视,它可能是身体发出的信号,提示内分泌系统、生殖系统或整体健康状态存在某些问题,保持关注,记录变化,并在必要时及时就医,是维护女性健康的关键,请勿自行诊断或延误就医,专业医生的帮助才能找到根本原因并给予恰当的治疗。

文章已关闭评论!