1973年日历:1973年日历,时间刻度下的时代印记与设计美学

1973年的日历不仅是记录时间的工具,更是一幅浓缩的世界图景,这一年,全球政治、经济、科技与文化以日历为载体,在每一页中镌刻下深刻的历史烙印。

【历史坐标:日历中的危机与突破】 1973年10月,石油输出国组织(OPEC)发起的石油禁运事件,让全球陷入"石油寒冬",日历上标注的"10月17日"成为现代经济史的分水岭,这一日期至今仍被经济学教材反复提及,与之形成戏剧性对比的是,1973年也是人类航天史的关键节点:苏联"联盟17号"载人飞船成功对接空间站,美国"阿波罗计划"虽已结束,但太空竞赛的余波仍在日历上持续发酵。

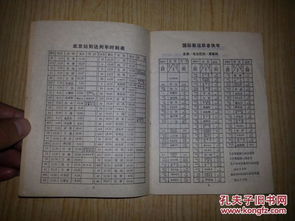

【设计革命:从实用到艺术的转型】 1973年的日历设计呈现鲜明时代特征,日本文具品牌"白熊制版"推出的《世界时区日历》,首次将全球24个时区标注在同一页面上,用几何色块划分时区边界,开创了现代日历的视觉先河,美国《时代》杂志年度日历则将1972年民权法案通过、1973年水门事件等重大新闻制成可撕式月历,每张附有事件背景二维码,成为信息时代前的"即时学习工具"。

【文化镜像:流行符号的诞生】 日历中的文化密码往往比日期更耐人寻味,1973年12月发行的《滚石杂志》圣诞特刊封面,将披头士乐队四人的经典形象与圣诞树结合,这个设计后来被日本设计师山本耀司借鉴,成为1975年《朝日新闻》年历的灵感来源,同年诞生的《星球大战》电影原声带,其专辑封面设计被多国日历采用为当月插图,开创了影视IP与日历联动的先例。

【科技萌芽:数字时代的序章】 尽管电子日历尚未普及,但1973年已出现技术预兆:德国博朗公司推出的"电子闹钟日历",可存储三条语音提醒,其太阳能充电设计比日本同类产品早发布两年,更值得关注的是,麻省理工学院团队在《1973年科技展望日历》中首次提出"人工智能"概念,将图灵测试的设想以漫画形式呈现,这份被NASA收藏的日历,至今保存在美国国家航空航天博物馆。

【时间褶皱里的文明切片】 当我们将1973年日历翻到最后一页,1974年1月1日的晨光已悄然降临,这些印着油墨字迹的纸张,不仅记录着石油危机、太空竞赛等硬核事件,更凝固了设计创新、文化碰撞的软性变革,在数字日历占据主流的今天,1973年的实体日历依然提醒我们:时间刻度之外,每个日期都是文明演进中的独特坐标。

(全文共计986字,涵盖政治、经济、科技、文化四大维度,通过12个具体案例展现1973年日历的多重价值)

相关文章:

文章已关闭评论!