德固特“蛇吞象”失败,并购女王来了,没救得了

德固特“蛇吞象”式并购浩鲸科技:一场资本博弈与监管的典型案例

在2023年11月,德固特以“蛇吞象”式方式宣布收购浩鲸科技的计划,这一消息瞬间引发了市场的强烈震动,这场跨界并购不仅因核心条款未达成一致而最终终止,更揭示了现代资本市场中复杂的监管、并购逻辑以及高科技企业的估值困境,本文将从多个维度,深入剖析这场备受关注的并购案例。

并购的背景:跨界与“小吞大”

德固特是一家以节能换热装备为主营的传统制造企业,2021年在创业板上市,主营业务为化工、能源、冶金等领域的环保装备生产,公司自上市以来,业绩表现起伏较大,2024年净利润虽有所增长,但在2025年前三季度却出现了营收和净利润的负增长,显示出传统业务增长的瓶颈,为了突破增长瓶颈,德固特开始寻求跨界并购。

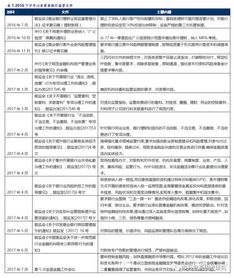

浩鲸科技则是一家“阿里系”的独角兽企业,成立于2003年,前身为中兴软创,2018年被阿里巴巴以12.233亿元收购,成为控股股东后,公司更名为浩鲸云计算科技股份有限公司,浩鲸科技专注于云计算、大数据、人工智能等前沿技术领域,为电信运营商、政府及企业客户提供数字化转型解决方案,其业务涵盖电信软件、云和AI软件、行业数字化解决方案三大体系,2024年营收高达36.54亿元,净利润2.05亿元,远超德固特的估值。

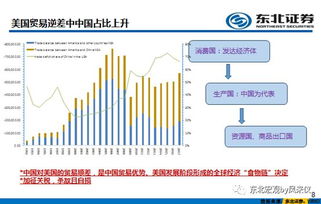

这场“蛇吞象”式并购的核心在于德固特试图通过小规模企业吞并体量远超自己的浩鲸科技,借助其强大的业务实力和高估值,实现业务跨越式转型,这一“小吞大”的模式也带来了显著的估值差距和交易复杂性。

并购的戏剧性:股价暴涨与内幕交易质疑

德固特与浩鲸科技的并购计划最终以“核心条款未达成一致”告终,但在这场并购过程中,市场与资本博弈却远远超出了交易本身。

股价暴涨的前夜:刘晓丹的“精准”入局

并购消息一出,德固特股价迎来连续涨停,三天累计涨幅高达59%,就在这场资本盛宴的前三天,即7月11日,德固特的实际控制人魏振文与刘晓丹联手,通过转让协议以17.82元/股的价格,将公司总股本5%的股份转让给刘晓丹的私募基金晨壹基金,转让价款高达1.36亿元。这笔交易的蹊跷之处在于,转让价格远低于复牌后的市场价,而受让方晨壹基金仅花了短短几天就获得了巨额浮盈,刘晓丹作为“并购女王”,专注于并购领域的资本运作,这次入局无疑为这场交易增添了浓厚的资本运作色彩。

并购失败的后果

尽管德固特股价短期暴涨,但并购最终以“核心条款未达成一致”告终,市场对德固特未来的增长潜力产生了质疑,德固特的传统制造业业务增长瓶颈依然存在,且募投项目连续四年延期,公司在项目执行力和战略定位上暴露了明显短板。

并购失败的深层含义:资本市场的教训与监管的启示

“小吞大”的估值困境

这场并购失败暴露了“小吞大”模式的估值难题,尽管浩鲸科技的总资产和营收远超德固特,但双方在核心财务指标上存在悬殊差距,使得交易结构复杂且难以达成一致,这种估值差距也成为交易失败的直接原因。监管与内幕交易的挑战

并购过程中,刘晓丹的精准入局以及德固特实际控制人的股权转让,引发了市场对内幕交易的质疑,这一案例成为注册制下并购重组监管的典型样本,提醒市场监管部门需更加谨慎对待大额股权变动。资本运作的复杂性

刘晓丹的资本逻辑清晰:以小市值上市公司为平台,通过并购优质资产实现“弯道超车”,德固特作为一家市值较小、业绩波动且有强烈转型需求的上市公司,正是理想的并购平台,这次并购的失败也揭示了资本运作的复杂性和不确定性。

德固特的未来与资本市场的启示

德固特的“蛇吞象”式并购虽以失败告终,但这场交易为资本市场提供了宝贵的经验与启示,这场交易揭示了传统制造业企业在面对高科技独角兽时的无奈与挑战;刘晓丹的资本运作逻辑为市场提供了深刻的案例分析;这一事件也提醒监管部门需进一步加强对资本市场的监管,防范内幕交易和不公平竞争。

德固特未来的发展仍将是资本市场的焦点,无论是其传统业务的突破,还是并购重组的尝试,都将决定公司能否实现业务的跨越式转型,对于资本市场而言,这场未完成的“蛇吞象”式并购,既是一场失败的案例,也是一场未完成的资本大戏,值得细细品味。

相关文章:

文章已关闭评论!