从“上”规模到“控”规模,主动权益基金纷纷“瘦身”,“体重”多少最合适?

从"上"规模到"控"规模,主动权益基金正在经历一轮深刻的"瘦身"变革,这一转变不仅是基金公司对过往百亿明星基金业绩变脸历史教训的主动规避,更是基金行业从"重规模"向"重投资者回报"转型的实际践行。

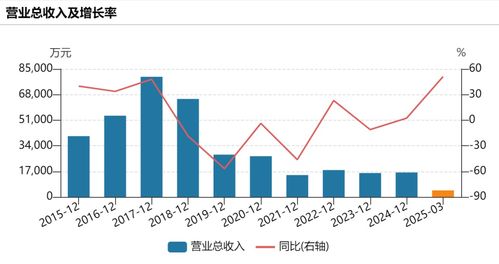

多只新发和存量基金通过设定上限、限购、提前结募等方式"限高",范妍、蓝小康、闫思倩等知名基金经理挂帅的基金,更是只卖一两天就截止,这种审美转变反映出基金公司对过往百亿明星基金业绩变脸历史教训的深刻反思,数据显示,目前净值在1元以下的偏股混合基金中,超85%的产品成立于2020年至2022年间,这些基金虽然在近1年取得了近20%的平均回报率,但成立以来依然录得逾18%的平均亏损。

这种规模控制并非个例,根据Wind统计,截至11月7日年内成立的43只规模在10亿元以上的偏股混合基金中,有39只募集规模在30亿元以下,其他4只的规模分别为30亿元、31.62亿元、33.68亿元、49.55亿元,就存量基金而言,广发、易方达、中欧、永赢等公募旗下基金近期也在陆续宣布限购,中欧小盘成长基金现阶段规模上限调整为20亿元,该基金在11月5日已暂停了50万元以上的大额申购,成为今年8月14日宣布单日限购1000万元后的年内第二次限购。

基金公司对规模控制的动向背后,折射出行业对基金规模与投资者实际体验之间关系的深刻认识,基金规模增长会制约基金经理投资操作,当规模突破上限时交易冲击成本显著上升,调仓灵活性下降,历史教训依然历历在目,根据Wind统计,截至11月7日共有670只偏股混合基金(以初始份额为统计口径)的单位累计净值在1元以下,其中有570只成立于2020年至2022年三年间,占比超过85%,这些基金成立以来依然录得逾18%的平均亏损。

这并不意味着基金规模越小越好,天相投顾认为,基金规模与业绩有一定相关性,规模过小可能导致基金经理的投资策略无法完全展开,过大又会导致选股难度加大,降低选股能力,李一鸣表示,若投资策略偏向大盘蓝筹股、低换手操作且持股分散,基金容量会大些,如果聚焦中小盘成长股、高换手交易或集中持股,策略容量则会明显受限,市场流动性与标的数量,是制约基金规模的关键外部因素,在流动性充沛、标的丰富的市场中,基金规模的增长空间更广阔。

具体到单只基金最佳规模,天相投顾认为,这虽难以用单一标准来认定,但可以通过观察一些代表性基金的规模情况来大致推测,某只基金截至今年三季度的最新规模超过300亿元,持股多集中于少数流动性好的大盘股,表明其资金容量较大,另一只量化多策略基金,目前规模虽只有40亿元左右,但近期多次公告限购,意味着管理人要通过主动限制规模来维护策略有效性。

结合当前市场流动性、行业结构等因素,单只主动权益基金的规模建议在30亿—50亿元,该区间既能保证组合运作稳定性,避免规模过小面临申赎冲击问题,又能保持足够调仓灵活度,充分发挥选股与策略执行能力,该区间规模的基金公司更注重根据基金经理能力圈、投资策略设定规模上限,实现策略与规模匹配。

从行业生态来看,这一转型还带来了其他积极变化:一是精细化管理特征凸显,基金公司更注重根据基金经理能力圈、投资策略设定规模上限;二是投研资源更聚焦,布局高景气细分赛道的产业研究,用深度研究支撑超额收益;三是行业生态更健康,"业绩驱动规模"的正向循环逐步形成,基金公司、销售渠道与投资者的长期利益趋于一致,推动行业从规模竞争转向价值创造的高质量发展。

从"从重规模向重投资者回报转型"的实际践行,基金行业正在向更加健康、稳定和可持续的发展方向迈进,投资者也在逐渐理性看待基金规模,更关注规模与投资风格、策略之间的匹配度,这一趋势不仅是基金公司对过往教训的深刻反思,也是行业从规模竞争转向价值创造的重要标志。

文章已关闭评论!