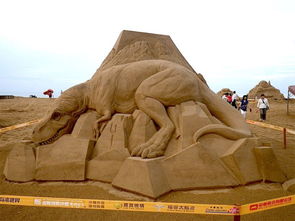

景区雕塑被指恐怖 园方:已部分拆除

以景区雕塑"恐怖"争议为镜

当代社会中,艺术与恐怖的关系始终是一个备受关注的话题,一则景区雕塑被指"恐怖"的新闻引发了广泛讨论,甚至引发了社会各界对艺术表达的重新思考,这起争议不仅关乎具体的艺术作品,更折射出现代艺术在社会语境中的生存困境。

艺术与恐怖的本质诉求

艺术的本质是表达思想与情感,是一个民族精神的写照,从远古的洞穴壁画到现代的抽象画作,艺术始终是人类探索真实世界的方式,恐怖元素在艺术中的运用,实则是艺术家对人类内心世界的深度探索,当代艺术家通过极端的表现手法,试图触及人类深层次的情感体验。

艺术与恐怖的关系并非天成一派,文学与影视艺术中,恐怖元素常用于揭示人性深处的黑暗面,激发观众的情感共鸣,公共艺术领域中的恐怖感受,恰恰是艺术家对社会心理状态的深刻反映。

景区雕塑的艺术价值与社会意义

景区雕塑不仅是视觉艺术的载体,更承载着文化传播的重任,它不仅仅是美学的装饰,更是文化理念的载体,许多景区雕塑作品通过抽象与现实的结合,展现了人类与自然的关系,表达了对和平与发展的向往。

艺术价值不应仅仅局限于形式与风格,更重要的是其能够引发人们的情感共鸣与思想震撼,艺术的本质在于激发观众的感官体验和精神共鸣,而非单纯的审美欣赏。

艺术表达的多元可能性

艺术的表达方式多元化,既有传统的写实主义,也有抽象、概念艺术等多种表现形式,艺术家们在创作时,往往希望通过作品表达内心的情感与思想,而不是刻意制造恐怖感。

如何在保证艺术表达多样性的同时,避免引发不必要的恐怖感,是一个亟待解决的问题,这不仅关系到景区的文化形象,更关系到整个社会对艺术的包容与理解。

景区作为文化传播平台的责任

景区作为公共空间,承载着展示文化、传递价值观的责任,雕塑作为其中的一部分,需要在形式与内容上既能展现艺术的魅力,又能符合社会的审美期待。

艺术表达的多元可能性在于,艺术不应被固有的审美标准所限制,景区雕塑的艺术价值不应仅仅以是否引发"恐怖感"来衡量,而应该从作品本身的艺术性和文化意义出发。

艺术与社会的和谐发展

艺术表达的本质是引发思考与反思,在这个充满多元文化的时代,我们更需要以更加开放的心态去欣赏艺术,去理解艺术。

景区作为文化传播的重要平台,应当更加注重艺术表达的多样性与包容性,让艺术真正成为连接艺术家与观众的桥梁,艺术不是用来制造恐怖感的工具,而是用来引发思考与感悟的媒介。

艺术与社会的关系就像一面镜子,映照出我们的精神世界,在这个充满不确定性的时代,我们更需要以更加包容的心态看待艺术,让艺术真正成为推动社会进步的力量,景区雕塑事件的争议,或许正是我们需要反思的契机:艺术应当成为连接艺术家与观众的桥梁,而不是被固有的审美标准所定义的工具,让我们以更加开放的心态欣赏艺术,理解艺术,让艺术成为推动社会进步的力量。

相关文章:

文章已关闭评论!