“人民咖啡馆”致歉

"人民"商标争议:一家咖啡馆的困境与启示

一家以"用咖啡讲述中国故事"为口号经营的咖啡馆,因使用"人民"一词作为店标引发了广泛争议,这一事件不仅涉及商标注册的法律问题,更触及了文化符号的使用边界,值得社会各界深思。

商标申请中的法律争议

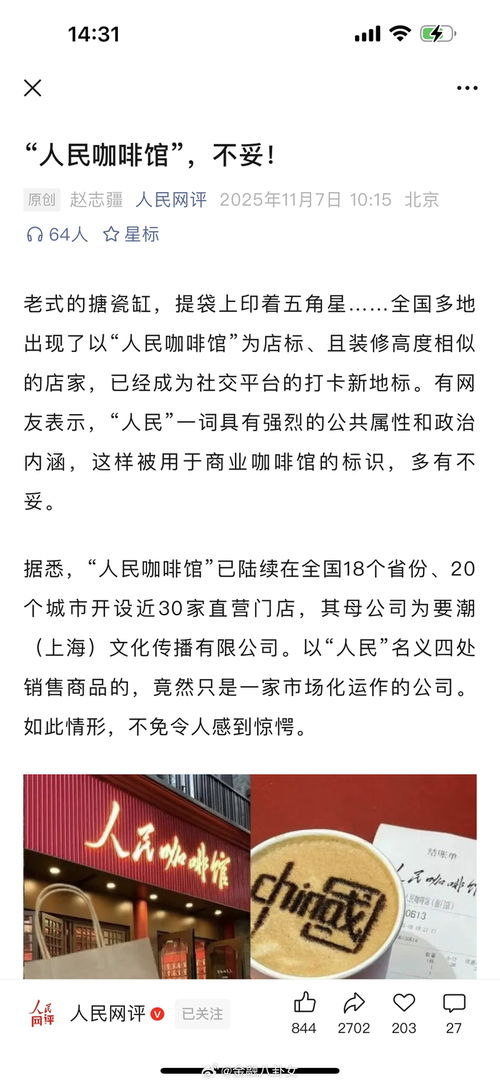

记者搜索发现,"人民咖啡馆"已在全国多地出现,成为社交平台的新地标,这一店名的使用却遭遇法律阻力,商标注册专家指出,"人民"一词具有强烈的公共属性和政治内涵,作为商标使用存在明显风险。

据悉,该咖啡馆母公司要潮(上海)文化传播有限公司,自2022年起多次申请"人民咖啡馆"商标,但均被驳回,目前其仅持有"潮人民咖啡馆""要潮人民咖啡馆"两个注册商标,值得注意的是,其直营店门面却普遍使用"人民咖啡馆"招牌,存在商标使用不规范的情况。

这一争议的根源在于,"人民"作为一个具有公共属性的汉字,使用于商业标识时可能引发法律纠纷,据法律专家介绍,商标申请不仅需要考虑特征性和独特性,还要避免给他人带来混淆或伤害。

文化符号的使用与道德争议

"人民"作为一个具有深厚文化内涵的词汇,在商业符号化使用中引发了公众道德层面的质疑,一些网友表示,使用"人民"作为咖啡馆店名,既不符合文化传统,也可能损害民族情感。

更为关键的是,这种商业符号化可能误导消费者,造成"人民"一词的异化,作为一个具有强烈社会属性的词汇,它在商业营销中的使用,可能会让人产生误解,认为某个品牌有某种官方或特权地位。

从商业道德角度来看,使用"人民"作为商标不仅可能引发法律纠纷,还可能对品牌形象造成负面影响,消费者可能会对商家缺乏信任,进而影响消费意愿。

企业应对与社会反响

面对公众的质疑和法律风险,该咖啡馆采取了积极的应对措施,其创始人在社交平台发布声明,承认了商标使用中的问题,表示将对全国门店进行整改,所有中国大陆门店的店头将改为"要潮人民咖啡馆",宣传内容也将规范使用"要潮人民咖啡馆"。

这一举措体现了企业对法律和社会责任的重视,通过对线上线下宣传物料的全面整改,企业试图平息公众的不满情绪,重塑品牌形象。

社会公众对此反应两极化,一部分人认为,企业的诚恳态度值得肯定,相信其能够通过整改恢复公众信任,另一部分人则质疑,企业为何选择使用"人民"一词作为商标,是否存在更深层的商业考量。

商标使用与文化传播的平衡

这一事件引发了对商标使用与文化传播平衡的深层思考,商标不仅是企业的标识,也是文化传播的一种方式,如何在尊重文化内涵的前提下,实现商业价值,成为企业面临的重要课题。

从长远来看,企业在使用文化符号时需要更加谨慎,既要避免因商业化使用引发的法律纠纷,也要尊重文化传统和民族情感,只有在遵守法律的前提下,进行文化符号的创新运用,才能实现商业价值与文化价值的双赢。

这一事件也为其他类似商家提供了重要警示,无论是新兴品牌还是传统企业,在商标选择和文化符号使用上都需要更加谨慎,避免在追求商业利益的过程中伤害民族情感和文化自豪感。

这场始于咖啡馆店名的争议,最终折射出商业化进程中面临的文化与法律等多重考验,它提醒我们,在追求商业成功的道路上,必须时刻牢记文化传播的责任与担当,既要有商业的智慧,也要有文化的敏感,才能在商业发展与文化传承之间找到平衡点,实现更可持续的发展。

相关文章:

文章已关闭评论!