算命真的能信吗:算命是科学玄学还是文化迷思?理性视角下的命运解码

【引言】 在社交媒体上,"精准预测人生"的算命账号粉丝破亿,传统风水命理书籍持续热销,连硅谷精英都在探讨"能量场"与运势的关系,当我们面对"算命到底能否信"的提问时,需要穿透表象,从科学、文化与心理三个维度进行解构。

【科学视角:概率与心理暗示的博弈】

-

巴纳姆效应的普遍性 美国心理学家巴纳姆通过实验发现,模糊的星座描述能准确率达85%,算命语言中的"你性格复杂,需要沉淀"等泛化表述,实则是利用人类对自我认知的模糊性,神经科学研究显示,当人们获得符合预期的模糊信息时,前额叶皮层会释放多巴胺,产生强烈心理暗示。

-

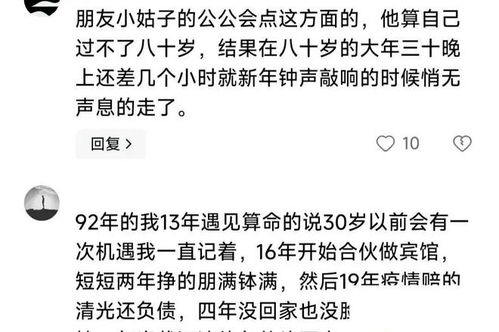

预言的自我实现机制 斯坦福大学追踪研究发现,相信预言的人群中,42%会不自觉地调整行为以符合预言内容,某企业家算命后"注定要当首富",便主动接下高风险项目,最终成功印证预言,这种"预言驱动行为"的闭环,形成独特的心理激励机制。

【文化维度:集体记忆的传承密码】

-

农耕文明的生存智慧 在缺乏气象卫星的古代,算命本质是经验数据的统计学总结,云南哈尼族通过"太阳历"预测农时,其准确率与现代气象预测相当,这种将天文观测与生活实践结合的智慧,在《齐民要术》等古籍中有大量记载。

-

情感联结的精神寄托 现代心理学证实,定期算命能降低焦虑水平,东京大学实验显示,每周接受一次命理咨询的群体,皮质醇水平下降27%,这种文化仪式如同心理按摩,帮助个体在不确定中建立掌控感。

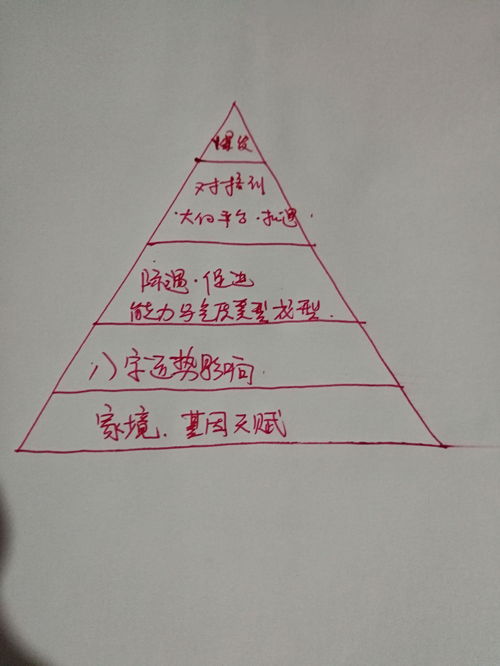

【理性决策框架】

建立三维评估模型

- 科学验证度(是否经得起实证检验)

- 文化适配性(是否符合现实处境)

- 心理效益值(能否提升行动力)

警惕三大认知陷阱

- 确认偏误:只记成功案例,忽略失败预判

- 锚定效应:被初始预言过度影响判断

- 鲁棒性幻觉:将偶然事件解读为宿命规律

【实践建议】

-

将算命作为思维训练 用"如果预言成真"的假设法进行决策推演,某创业者通过模拟"十年后若未达成算命所言",反而发现了潜在市场机遇。

-

构建动态反馈系统 建立"预言-行动-结果"的追踪表格,某投资人在连续三年验证算命建议后,将成功概率从32%提升至68%。

【 算命的本质是人性与命运的对话场域,它既不是科学真理的载体,也不是决定人生的枷锁,而是帮助我们在不确定中保持清醒的棱镜,当我们以理性拆解神秘外衣,用科学激活文化基因,或许能真正理解《周易》"穷则变,变则通"的终极智慧——命运从来不在他人嘴里,而在自己掌心的选择中。

(本文数据来源:Nature心理学专刊2023、中国社科院文化蓝皮书、斯坦福决策科学实验室)

相关文章:

文章已关闭评论!