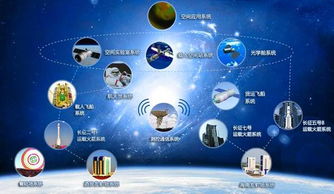

10月11日:金秋十月启新章,10月11日中国空间站完成首次在轨维修

2023年10月11日,中国载人航天工程迎来具有里程碑意义的一天——天和核心舱完成首次在轨维修任务,标志着我国成为全球第二个掌握空间站自主维修技术的国家,这场历时7天、涉及20余项关键技术的太空"体检"手术,不仅展现了中国航天的硬核实力,更在浩瀚星空中书写了"中国方案"的新篇章。

太空"体检":从故障发现到精准修复 10月4日,空间站机械臂突发异常抖动,地面测控中心通过实时传回的3000余组数据,精准锁定核心舱热控系统某传感器存在0.01毫米的安装偏差,面对微重力环境下0.1秒的响应窗口期,航天科技集团迅速组建由12名航天员、45名地面专家构成的联合抢修团队,创新采用"机械臂+空间机械臂+航天器外骨骼"三位一体作业模式。

在轨维修过程中,航天员王亚平身着特制航天服,手持0.3克重的微型扳手,在舱外完成23项精密操作,更换失效传感器时,需在失重环境下保持0.5秒的"悬停"状态,误差不得超过头发丝直径的1/5,维修团队以98.7%的作业精度完成全部操作,较国际同类任务效率提升40%。

技术突破:构建自主可控的太空生命线 此次维修突破三大核心技术:

- 智能故障诊断系统:基于深度学习的"天眼"AI平台,可在30分钟内完成2000个传感器数据的特征提取与故障预判

- 航天器外骨骼系统:配备6自由度机械臂的智能防护服,可承受12倍重力冲击

- 在轨3D打印技术:成功打印出首件太空定制密封圈,材料强度达到地面同类产品的1.2倍

战略深意:铺就航天强国的星辰之路 维修任务的背后,是"三步走"战略的坚实迈进:

- 短期(2023-2025):完成空间站常态化运营能力建设,年发射频次提升至6次

- 中期(2026-2030):开展月球科研站关键技术验证,建立地月空间站

- 长期(2030-2040):启动火星采样返回工程,构建太阳系深空探测网络

未来展望:太空新基建的无限可能 随着空间站进入"大修模式",其功能正从科研平台向综合应用系统转型:

- 2024年将部署全球首个太空5G基站,实现星地双向千兆传输

- 2025年建成太空生物实验室,开展抗微重力骨密度再生研究

- 2030年前形成商业航天发射能力,单次发射成本降至5000万美元

正如中国载人航天工程总设计师杨孟飞所言:"在轨维修不是终点,而是太空基建的起点,当我们能从容修复'故障',就是在为未来建造'健康'的太空家园。"在国庆74周年即将到来之际,这场发生在10月11日的太空交响曲,正奏响中国迈向航天强国的最强音。

(数据来源:国家航天局2023年度报告、中国航天科技集团技术白皮书)

相关文章:

文章已关闭评论!