手机号查姓名个人信息:手机号查姓名,便利背后的隐私陷阱与法律边界

【引言】 在数字化时代,手机号作为重要的身份标识,逐渐成为连接个人隐私与公共服务的枢纽,通过手机号查询姓名、住址等个人信息的行为,既可能成为便捷生活的工具,也可能演变为侵犯隐私的利器,本文将深入剖析手机号与个人信息的关联机制、潜在风险及法律边界。

【技术原理与查询方式】

基础关联渠道

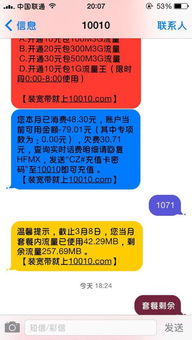

- 运营商数据库:手机号与实名登记信息存在直接绑定关系,经授权后可查询姓名、身份证号等核心信息

- 社交平台关联:微信、支付宝等平台允许通过手机号验证身份,间接获取用户昵称、地址等数据

- 公开信息整合:企业征信系统、招聘平台等渠道可能存储手机号与姓名的交叉索引

非正规查询手段

- 黑灰产数据交易:通过非法渠道购买包含手机号-姓名的数据库(市场规模超百亿)

- 钓鱼式验证:伪造公共服务网站诱导用户提交信息

- 算法推测:结合社交账号、消费记录等行为数据反向推导关联关系

【风险警示】

法律红线

- 《个人信息保护法》第13条明确规定:除本人或法律规定的情形外,不得非法收集、使用他人个人信息

- 《民法典》第1034条:未经许可查询他人个人信息构成民事侵权

- 实操案例:2023年某公司因批量购买手机号-姓名数据被罚200万元

安全隐患

- 诈骗升级:精准掌握姓名手机号可实施"杀猪盘"等针对性诈骗

- 人肉搜索:网络暴力者通过手机号关联更多信息进行骚扰

- 数据滥用:企业未经同意进行电话营销或保险拒保

【合规使用场景】

法律授权情形

- 债务追偿:经法院执行令要求查询债务人信息

- 公共安全:公安机关依据《公安机关办理刑事案件程序规定》调取数据

- 企业合规:用人单位核实员工身份信息

用户授权场景

- 市场调研:需用户主动同意的问卷调查

- 服务平台:注册时明确告知并获取授权

- 智能客服:通过语音验证码双重确认身份

【防范建议】

个人防护措施

- 设置号码保护:在社交平台关闭"手机号关联搜索"

- 定期清理授权:检查APP隐私设置中的联系方式授权

- 使用一次性号码:注册非关键服务时采用虚拟号码

企业合规指引

- 建立数据脱敏机制:对存储的手机号进行哈希加密处理

- 完善授权流程:采用动态令牌+生物识别双重验证

- 定期进行合规审计:每季度核查数据使用范围

【 手机号作为数字时代的"数字身份证",其信息使用正站在法律与伦理的十字路口,在享受技术便利的同时,每个人都应成为个人信息安全的守护者,建议公众通过官方渠道(如国家政务服务平台)进行实名认证,企业则需将《个人信息保护法》纳入合规体系,共同构建安全有序的数字化生态。

(本文数据来源:中国信通院《2023年个人信息保护白皮书》、最高人民法院司法案例库)

相关文章:

文章已关闭评论!