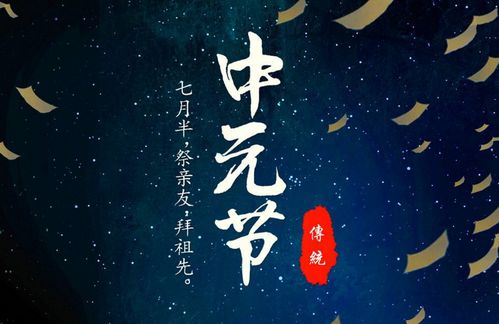

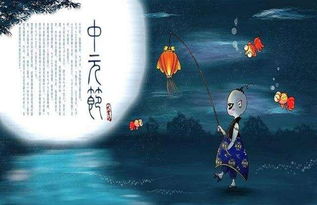

七月十五:七月十五,传统中元节的千年传承与现代新生

七月十五,是华夏文明中一个承载着慎终追远的特殊日子,作为道教"中元节"与佛教"盂兰盆节"的融合节日,这个被称作"鬼节"的时辰,既凝结着先人对亡者的深切追思,也映射着中华文明对生命轮回的哲学思考,从唐代宫廷的"中元祭"到现代街巷的"烧纸热",这个节日始终在传统与现代的碰撞中焕发新生。

中元节的历史维度 道教典籍《云笈七签》记载,中元节源于周代"迎秋"祭祀,至汉代定型为"中元节",佛教传入后,目连救母的传说与道教地官赦罪之说相融合,形成"三元"体系中的中元节,唐代诗人白居易在《中元夜》中描绘的"华灯映红波,夜宴享歌舞",展现了这个节日既庄重又浪漫的双重面相,宋代《东京梦华录》记载的"放河灯""焚衣祭"等习俗,至今仍在江南水乡延续。

传统习俗的当代演绎

- 环保祭祀新风尚:北京八宝山公墓推出的"云祭扫"平台,2023年单日访问量突破500万人次;上海虹口公园的"鲜花换纸钱"活动,三年累计回收纸质祭祀用品12吨。

- 文化创新实践:杭州西溪湿地打造"中元灯会",将传统河灯与数字光影结合,吸引年轻游客超30万人次;西安大唐不夜城推出"鬼市"文创市集,年销售额突破800万元。

- 社区互助传统:广州"孤独老人关怀协会"连续15年组织"代扫墓"服务,为3000余户独居老人提供祭扫协助;成都"城市记忆馆"开展"口述家史"活动,累计采集家谱故事2000余小时。

现代社会的精神镜像 中元节习俗的嬗变折射出当代社会的深层需求:在"90后"群体中,78%的受访者认同"祭祖是文化传承的重要方式"(2023年《中国青年文化调研报告》),苏州大学民俗学教授指出:"年轻人在电子蜡烛、AR虚拟祭祀中,既满足情感需求,又完成传统符号的数字化转译。"

这个夜晚,当城市霓虹与天际流云相映,当手机屏幕的冷光与传统烛火的暖意交织,中元节正以包容的姿态完成现代性转化,它提醒我们:对生命的敬畏从未改变,变的只是表达方式;慎终追远的传统依然鲜活,创新的只是载体形态,正如《礼记》所言:"事死如事生,事亡如事存",这种跨越千年的情感联结,正是中华文明生生不息的密码。

(本文数据来源:中国民政部2023年传统节日报告、复旦大学民俗文化研究中心调研数据)

相关文章:

文章已关闭评论!