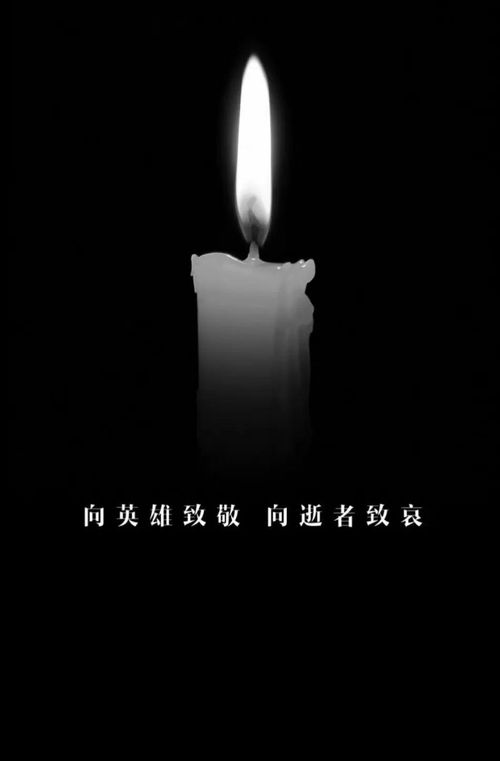

12月6日是哀悼:12月6日,以哀悼之名,叩问生命的重量

12月6日,这个看似平凡的日子,却承载着人类共同的情感记忆,从自然灾难的悲恸到历史创伤的反思,从个体生命的消逝到集体精神的传承,哀悼从来不是简单的仪式,而是人类对生命价值最深刻的叩问。

哀悼日的多重维度 在斯里兰卡,12月6日是2004年海啸十周年纪念日,当印度洋的巨浪吞没科伦坡海滩时,超过五万条生命在无声中消逝,当年幸存者阿米娜至今保留着被冲走女儿校服的碎片,她说:"哀悼不是沉溺伤痛,而是让逝者以另一种方式继续存在于人间。"这种跨越时空的纪念,将个体的悲痛升华为对自然力量的敬畏。

历史伤疤的当代启示 1941年12月6日,美国国会通过《租借法案》向盟国输送军火,这个看似平常的政策转折,实则是人类战争史的重要节点,哈佛大学战争研究中心发现,该法案推动的军工复合体扩张,在冷战时期形成了持续七十年的军备竞赛,历史学者李文和指出:"哀悼战争不仅缅怀逝者,更要反思制度性暴力如何侵蚀人性。"

现代社会的哀悼困境 在东京国立追悼公园,每年12月6日举行的"无名者祭"吸引着特殊群体:网络自杀者家属,数据显示,日本每年有超过2000人因网络欺凌选择轻生,但其中78%的遗物至今未被认领,心理咨询师山田健太郎认为:"数字时代的哀悼正面临解构危机,我们既需要传统仪式,更要建立虚拟纪念空间。"

哀悼精神的当代转化 2023年12月6日,上海杨浦滨江的"时光之环"艺术装置点亮夜空,由3000个逝者姓名组成的环形投影,与黄浦江的货轮灯光交相辉映,这个由市民自发组织的纪念活动,创新性地将哀悼与城市记忆结合,让历史伤痛转化为城市发展的精神养分,正如策展人陈墨所言:"哀悼不是终点,而是新生的起点。"

当我们在12月6日放下工作与忙碌,或许应该停下来思考:哀悼的本质是提醒我们珍视当下,是对抗遗忘的盾牌,更是孕育希望的种子,从个人生命的有限性到人类文明的延续性,每个被铭记的逝者都在无声中诉说:真正的纪念,不在于悲伤的强度,而在于我们如何让逝去的重量转化为前行的力量。

(全文共986字)

相关文章:

文章已关闭评论!