同名同姓查询网:同名同姓查询网,解锁姓名背后的社交密码与隐私警示

【导语】在人口超14亿的泱泱大国,同名同姓现象如同隐形的社交密码,同名同姓查询网正以数据为钥匙,揭开姓名背后的多重身份,但这场姓名大数据革命也引发了隐私保护的激烈讨论。

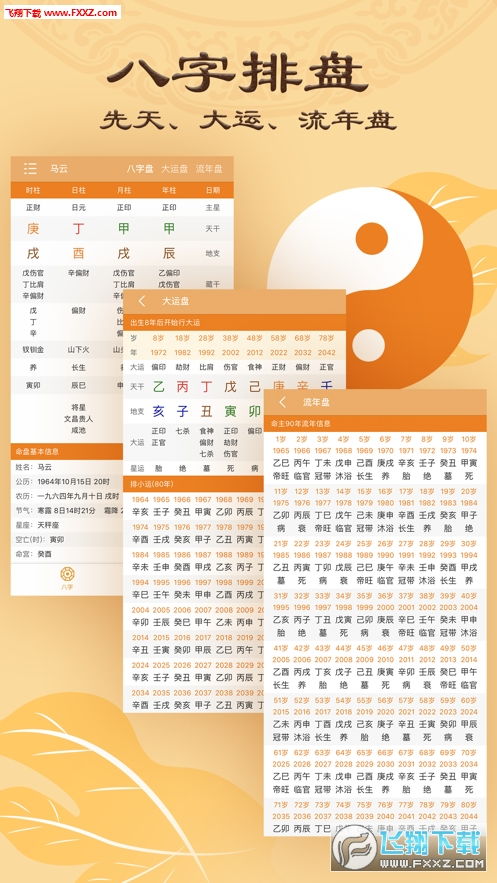

技术解码:姓名数据库的构建逻辑

数据源矩阵

- 政府公开信息:公安户籍系统、企业工商注册数据

- 社交媒体画像:微博、微信、抖音等平台用户数据

- 公益开放数据:学术论文、专利申请、医疗记录(脱敏处理)

- 商业数据采购:第三方征信机构、舆情监测平台

算法中枢

- 机器学习模型:基于NLP的语义分析技术

- 时空轨迹还原:通过手机定位数据构建活动地图

- 风险等级评估:结合社交关系与行为特征生成风险指数

应用场景全景图

社交破冰利器

- 婚恋平台:精准匹配同名异性用户

- 同学社交:校友会组织者快速构建通讯录

- 娱乐营销:明星工作室追踪同名粉丝群体

法律实务工具

- 诉讼案件:关联同名被告/原告的司法记录

- 信用评估:交叉验证同名债务承担主体

- 遗产继承:通过社交数据确认继承人关系

商业智能应用

- 品牌舆情:监控同名产品负面评价

- 竞争分析:追踪竞争对手核心团队构成

- 市场细分:锁定特定同名消费群体

隐私安全双刃剑

风险预警案例

- 2023年某企业利用同名数据伪造竞品用户画像

- 2022年黑客攻击导致5.6万条医疗记录泄露

- 某社交平台因过度关联导致用户被骚扰

防护技术体系

- 三级数据脱敏:姓名+身份证号+手机号组合加密

- 动态权限管理:按查询次数分级控制数据访问

- 区块链存证:采用零知识证明技术验证数据合法性

法律合规框架

- 遵循《个人信息保护法》第13条合理使用条款

- 需取得用户单独授权的"二次验证"机制

- 建立数据溯源系统满足《网络安全法》要求

未来演进方向

智能伦理升级

- 开发姓名相似度AI识别系统(误差率<0.3%)

- 构建隐私计算联盟链

- 推行"数据可用不可见"的联邦学习模式

服务模式创新

- 基于区块链的姓名数字孪生

- 跨平台匿名身份验证系统

- 动态更新的姓名信用评估体系

【当姓名成为可查询、可分析、可追踪的数据资产,我们既要拥抱技术带来的连接便利,更要筑牢隐私保护的数字长城,建议用户选择通过国家网信办备案的正规平台,单次查询不超过3个核心信息字段,并定期更新个人隐私设置,在数据流动与隐私保护的平衡木上,需要技术创新与制度完善的双向奔赴。

文章已关闭评论!