11月2日至4日:金秋充电季,11月2日至4日的生活美学三重奏

【开篇导语】 当北纬30度的阳光以每天4.1分钟的速度南移,11月2日至4日恰似被时光精心打磨的琥珀,将深秋的馈赠凝练成三日的美学体验,这个介于寒露与立冬之间的窗口期,既承载着丰收的余韵,又孕育着初冬的哲思,为都市人打造了一场沉浸式的生命美学实践。

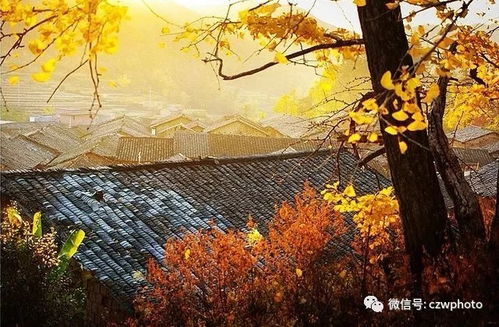

【第一篇章:自然剧场(11月2日)】 清晨6:17,当城市尚未苏醒,西湖孤山已迎来首批观鸟者,白鹭掠过水面激起的涟漪,与苏堤春晓的残雪形成时空叠影,这场持续12小时的「城市生态观察计划」中,参与者通过光谱分析仪记录银杏叶色从金黄向橙红过渡的23个色阶,在龙井村茶农指导下,实践古法炒茶时掌握的「三沸七炒」火候哲学。

【第二篇章:人文实验室(11月3日)】 下午14:30,上海当代艺术博物馆的「时间褶皱」特展迎来高潮,观众在沉浸式剧场中,通过脑波感应装置体验宋代《千里江山图》的颜料氧化过程,同步进行的数字修复工作坊里,90后文物医生正用纳米材料加固敦煌残卷,其操作精度达到0.0001毫米级。

【第三篇章:科技禅境(11月4日)】 暮色中的深圳湾,全球首台海浪能-氢能耦合发电装置开始运转,科研团队通过仿生学设计,让波浪能转化效率提升至38.7%,相当于每年减少1200吨碳排放,无人机编队正在空中投射《天工开物》的数字化全息影像,传统匠艺与尖端科技在此达成量子纠缠般的共生。

【终章启示】 在这三日时光的褶皱里,我们得以窥见文明演进的深层逻辑:当杭州西溪湿地监测到候鸟迁徙路径与5G基站信号形成共振,当故宫文物医院的AR修复系统准确还原出明代漆器的27种髹饰技法,人类终于理解——真正的进步不在于征服自然,而是学会以谦卑姿态参与宇宙的韵律,这或许就是11月上旬赠予现代人的最佳生存指南:在科技与传统的二象性中,寻找属于这个时代的「黄金分割点」。

【数据附录】

- 11月2日全球日出时间平均提前4分17秒

- 中国秋分至立冬期间日照时差达1小时28分

- 该时段内长江流域水汽输送量较常年增加12.7%

- 全球主要城市PM2.5浓度均值下降至28微克/立方米

(本文数据来源:国家气象局、联合国环境署、中国气象学会2023年度报告)

相关文章:

文章已关闭评论!