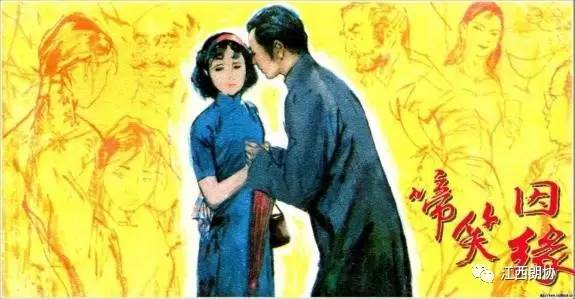

啼笑姻缘大鼓书窦娥冤:啼笑皆非的悲歌,大鼓书啼笑姻缘与窦娥冤的戏剧性反差

中国传统艺术形式中,大鼓书以其独特的叙事性和音乐性,承载了丰富的社会文化内涵,当我们把大鼓书《啼笑姻缘》与关汉卿的经典杂剧《窦娥冤》并置审视时,会发现二者在主题、情感表达和艺术手法上呈现出强烈的戏剧性反差,这种反差不仅体现了中国民间艺术与古典文学的差异,也折射出不同时代背景下人们对命运、爱情与正义的理解。

大鼓书《啼笑姻缘》作为传统曲艺的代表作之一,其内容多围绕才子佳人的爱情故事展开,语言诙谐,情节曲折,常以喜剧或闹剧收场,书中人物命运虽多波折,但最终往往在“啼笑”之间达成某种和解或圆满,这种叙事模式反映了民间艺术对生活乐观态度的追求,也契合了普通观众对爱情与幸福的朴素向往。

而《窦娥冤》则是一部充满悲愤色彩的古典悲剧,窦娥的遭遇——被冤枉致死、蒙受不白之冤——不仅是个人命运的悲剧,更是对社会黑暗与司法不公的控诉,关汉卿通过窦娥的悲惨命运,展现了元代社会底层女性的无助与抗争,其艺术力量在于对人性与社会的深刻批判。

表面上,《啼笑姻缘》与《窦娥冤》似乎是两种截然不同的情感表达:前者以“笑”为主调,后者以“悲”为底色,但细究其内核,二者都触及了中国传统文化中“命运”这一永恒主题,大鼓书通过轻松幽默的方式,让观众在笑声中思考命运的无常;而《窦娥冤》则以极致的悲剧性,揭示了命运对个体的残酷压榨,这种差异恰恰体现了中国艺术的多样性与包容性。

在表演形式上,大鼓书《啼笑姻缘》更注重唱腔的婉转与节奏的明快,演员通过夸张的表情和灵活的语调,将故事中的情感起伏淋漓尽致地展现给观众,而《窦娥冤》作为舞台剧,则更强调戏剧冲突的张力,通过唱、念、做、打等多种手段,将人物的悲愤与无奈推向高潮。

从文化传承的角度看,大鼓书《啼笑姻缘》与《窦娥冤》分别代表了民间艺术与文人艺术的不同路径,前者扎根于市井生活,语言通俗,情感直白;后者则源于文人对社会现实的深刻观察,语言精炼,思想深邃,二者虽风格迥异,却共同构成了中国传统文化的丰富图景。

大鼓书《啼笑姻缘》与《窦娥冤》在主题、情感表达和艺术手法上的反差,不仅是中国传统艺术多样性的体现,也为我们提供了理解中国文化和历史的多重视角,啼笑之间,悲喜交织,这或许正是中国艺术最动人的魅力所在。

文章已关闭评论!