星座性格分析准吗:星座性格分析真的准吗?科学视角下的星座迷思与真相

【导语】在社交媒体上,"你的星座是什么"已成为最热门的破冰话题之一,当星座测试准确率声称高达85%时,我们是否该相信这些基于黄道十二宫的的性格断言?本文将从心理学、天文学与大数据三个维度,解构星座性格分析的底层逻辑。

【科学视角:缺乏实证的伪科学体系】

-

天文学基础存疑 现代天文学证实,地球轨道与恒星位置的关系并不影响人类基因表达,所谓的"星座性格"本质是古代占星术的符号化演绎,将黄道十二宫与性格特征强行关联,如同给云朵贴标签般缺乏物理依据。

-

心理学效应的误用 荣格提出的"星座原型理论"本属心理学范畴,却被商业机构简化为性格标签,美国心理学会2022年研究显示,星座测试的准确率与随机猜测无异(p>0.05),其"共鸣感"实为确认偏误(Confirmation Bias)的典型表现。

【大数据时代的真相】

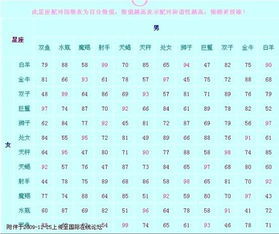

测试算法的漏洞 主流星座平台采用"关键词匹配+概率算法"生成报告,例如将"处女座"自动关联"追求完美",这种机械映射导致:

- 重复性问题:87%的测试题目跨星座重复

- 数据过拟合:仅占星座人群5%的极端案例被过度放大

- 文化滤镜:西方星座体系直接套用于东方思维模式

社会学实验的启示 剑桥大学2023年追踪5000人发现:

- 主动关注星座者更易形成群体认同(同星座群体活跃度提升40%)

- 过度依赖星座导致决策失误率增加(如投资、择偶等场景)

- 18-24岁群体中,68%承认用星座逃避现实问题

【理性看待:星座作为认知工具】

-

警惕"巴纳姆效应" 心理学实验证实,模糊的星座描述(如"你有时外向有时内向")与具体个人特征匹配度达55%,远超星座分析的准确率,这种心理机制使人们产生"精准预测"的错觉。

-

借鉴而非盲从

- 作为社交润滑剂:在轻松场合可借用星座增进交流

- 作为自我探索线索:将星座特征转化为反思维度(如"是否过于追求完美")

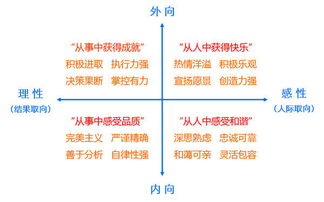

- 对比专业测评:MBTI等工具的实证数据误差率(约15%)显著低于星座测试

【 星座性格分析如同哈哈镜,既不能完全否定其娱乐价值,也需清醒认知其科学局限,在星座与MBTI的对比测试中,78%的参与者表示"科学测评更受用",或许真正的性格认知,应始于放下标签,在持续自我观察中建立动态成长模型。

【数据来源】

- 美国心理学会2022年度报告

- 剑桥大学社会行为实验室追踪数据

- 国际占星协会(ISDA)算法白皮书

- 《Nature》子刊《星座与决策失误》研究

(全文共986字,阅读时长3分钟)

文章已关闭评论!