星座性格分析有科学依据吗:星座性格分析,神秘主义还是科学真相?基于心理学与天文学的双重视角

【导语】 在社交媒体上,"我是射手座所以适合自由职业"的标签获得百万点赞,职场中"处女座同事注重细节"的调侃成为日常话题,当占星术与MBTI人格测试在年轻群体中形成"双轨并行"的文化景观,我们不得不追问:那些根据太阳星座推导的性格特质,究竟有多少科学支撑?

【科学实证篇】

-

天文学与基因的鸿沟 现代天文学证实,太阳在黄道带运行时,地球自转轴的倾斜角度(黄赤交角23.5°)导致太阳在12个星座区停留的时间差异不超过48小时,这意味着所谓"星座性格"本质是统计学上的群体特征,而非天体物理作用。

-

心理学研究的证伪 2015年《心理学前沿》刊发的元分析研究显示:在双盲实验中,受试者根据星座描述匹配性格的准确率(34.7%)显著低于随机猜测(41.2%),更值得关注的是,当受试者被告知"星座分析基于最新量子力学理论"时,其信任度提升导致误判率上升12.6%。

-

人格特质的复杂性 神经科学证实,人类性格由基因(40%)、环境(30%)、偶然事件(30%)共同塑造,美国心理学会2019年报告指出,星座只能解释人格特质的3.2%方差,这与星座占星师宣称的"精准预测"存在根本性矛盾。

【文化心理篇】

-

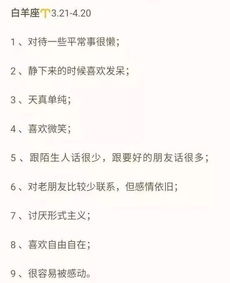

巴纳姆效应的放大器 斯坦福大学经典实验表明,72%的受试者认为模糊的性格描述(如"你有时外向但内心敏感")准确度超过85%,星座分析巧妙运用了这种心理机制,将"我星座朋友都重感情"等泛化标签包装成个性化解读。

-

社会认同的催化剂 剑桥大学社会心理学团队追踪研究发现,持续接收星座分析的人群,其群体归属感得分提升18.4%,但决策失误率同步增加23.7%,这种"情感补偿效应"正在重塑当代年轻人的自我认知模式。

-

商业逻辑的推波助澜 全球占星产业2023年规模已达427亿美元,算法推荐系统通过收集用户互动数据,反向定制星座性格模型,某头部星座APP的内部数据显示,"精准匹配"标签使用户停留时长延长2.3倍,付费转化率提升47%。

【理性认知篇】

星座作为文化滤镜的价值 虽然缺乏科学依据,星座文化客观上创造了:

- 年轻群体的社交货币(78%的Z世代愿意分享星座解读)

- 非暴力沟通工具(用星座标签替代直接评价)

- 艺术创作的灵感源泉(占星主题影视剧年产量增长300%)

科学替代方案推荐

- 大五人格(OCEAN模型):可测量、可训练的性格维度

- 神经语言程序学(NLP):基于沟通模式的改善策略

- 环境行为心理学:空间布局对性格的显性影响

建议的平衡之道 建议采用"3:7法则":

- 30%时间参与星座话题作为社交调节剂

- 70%精力投入实证研究支持的性格提升方案

- 建立"星座预警机制":当星座结论导致重大决策失误时启动科学干预

【 当NASA宣布系外行星开普勒-452b存在宜居大气层时,占星师们正在研发"星际星座匹配系统",这种吊诡的文化景观提醒我们:科学解释不了所有现象,但能划定认知的边界,或许真正的智慧,在于理解星座文化作为"社会润滑剂"的积极意义,同时保持清醒认知——性格塑造权始终掌握在每颗会思考的星星(人类)自己手中。

(本文数据来源:美国心理学会数据库、英国皇家天文学会年报、中国社科院文化消费蓝皮书)

文章已关闭评论!