香港科技大学特聘教授潘家华:零碳化是碳金融根本方向 不转型碳市场“必然走向灭亡”

2025可持续全球领导者大会:碳金融与零碳化的未来展望

在2025年10月16日-18日举办的“2025可持续全球领导者大会”上,香港科技大学特聘教授、校长特别顾问潘家华在“全球经济治理格局重塑与碳市场、碳金融未来”主题对话中,就碳金融与零碳化的未来发展进行了深入探讨,潘家华教授的观点不仅为全球碳金融的发展指明了方向,也为中国在碳转型中的战略布局提供了重要参考。

碳金融:从碳中和到零碳化的必然选择

潘家华教授强调,碳金融的未来必然是向零碳化转型的,碳金融作为连接碳市场与金融市场的桥梁,其核心目标是推动全球经济向低碳、高效率的方向发展。

他以光伏产业为例,指出从晶硅、硅片到光伏组件、逆变器的整个产业链,都是零碳的,这一零碳产业不仅成本低廉,而且完全符合碳中和的要求,潘家华明确表示,如果碳市场不向零碳化转型,不仅碳市场自身将面临终结的命运,更会影响全球经济治理的格局。

从能源效率的角度来看,潘家华进一步分析了煤发电与光伏发电的对比,他指出,煤发电的能源转化效率逐渐下降,而光伏发电和风电则是绝对零碳的,且成本优势显著,这使得向零碳化不仅是技术进步的方向,更是成本效益的必然选择。

潘家华还提到,化石燃料的投资存在地缘政治风险和价格波动风险,而风电和光伏则完全避免了这些问题,这种从化石能源向可再生能源的转型,不仅是技术层面的革新,更是经济发展模式的根本性变革。

碳资产:高风险与有序退出的管理之道

在碳资产管理方面,潘家华教授提醒,高碳资产的投资存在较高的风险,他以煤电和加油站为例,指出这些项目属于高资本密集型和长期周期型的投资,成本难以在短期内回收,随着全球碳中和目标的推进,高碳资产的价值将逐渐缩水,甚至面临退出。

潘家华强调,碳资产的管理需要有序退出,他指出,中国目前已在非化石能源占比方面取得了一定的基础,未来10年每年需要增长1个百分点,这意味着化石能源资产必须逐步退出,根据联合国气候变化会议的要求,2050年全球二氧化碳排放需减少99%,在1.5度温升目标下基本上实现清零,这要求碳资产在2050年必须基本清零。

他特别警示,盲目投资高碳资产可能带来严重的金融风险,煤电项目需要长期投入,而电动汽车充电桩的投资成本却远低于加油站,从金融风险角度来看,零碳资产的投资也需要理性评估,氢能源汽车虽然是零碳的,但投资成本高达电动汽车的3倍以上,而电动汽车充电桩却可以通过现有能源基础设施快速普及。

碳市场与碳金融的国际化发展

潘家华教授明确表示,碳市场与碳金融的未来必然是国际化的,这一结论从市场规模和资源分配两方面得到了支持。

从规模角度来看,发展中国家的人均二氧化碳排放量较低,而国际市场的交易规模却巨大,2024年气候会议为发展中国家提供了3100亿美元的援助资金(无需偿还),市场融资规模高达1.2万亿美元,这与中国碳市场的现状形成鲜明对比,中国碳市场目前的交易价格为60-70元/吨,年交易量仅3000亿美元,而全球化石能源排放的二氧化碳总量仅为400亿吨,潘家华指出,碳市场的交易规模和潜力巨大,未来必将成为全球经济治理的重要组成部分。

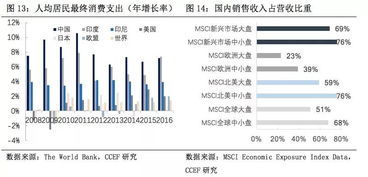

从资源分配角度来看,中国在新能源产业方面具有重要优势,尤其是在光伏组件、动力电池和电动汽车等领域,中国企业已经形成了全球领先的优势,这些零碳产业的产品不仅满足国内市场需求,更可以通过“走向世界”的方式为国际市场提供更多选项。

中国零碳产业:全球碳金融国际化的重要支撑

潘家华教授强调,中国零碳产业的发展为碳金融国际化提供了重要支撑,他以能源项目为例进行了对比:三峡工程的建设周期长、投资成本高,而光伏发电项目却具有快速发展的特点,2024年中国风光新增装机3.6亿千瓦,其中光伏发电装机容量达到2.8亿千瓦,新增发电量达到2508亿千瓦时,相当于两个半三峡的发电量。

潘家华指出,将中国的产能和装备输出到发展中国家,将为全球碳市场和碳金融创造巨大的市场空间,装上1亿千瓦的光伏发电项目,至少可以发电1200亿度,这不仅超过了三峡工程的发电量,更为全球碳中和目标的实现提供了重要支持。

潘家华教授的讲座为全球碳金融与零碳化的未来发展提供了重要洞察,他不仅明确了碳金融的必然走向,更为中国在碳转型中的战略布局提供了实践指导,碳市场的国际化、零碳产业的发展、碳资产的有序退出,这些都是推动全球经济向低碳高效发展的关键环节。

随着全球碳中和目标的推进,碳金融将成为连接各国经济发展的重要纽带,中国在这条发展道路上具有重要的战略地位,而潘家华教授的观点为中国在全球碳金融领域的布局提供了重要参考,随着技术进步和国际合作的深入,全球碳金融的国际化将进一步推动低碳经济的发展,为人类可持续发展开辟新的道路。

相关文章:

文章已关闭评论!