“东北药茅”长春高新申请赴港上市,业绩滑坡、市值缩水超1600亿元

生长激素黄金时代的终结与未来转型之路

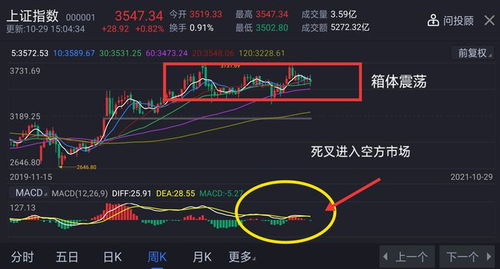

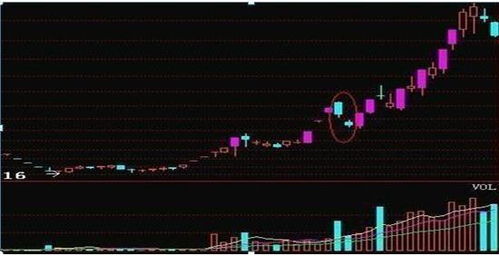

长春高新(000661.SZ),曾经以“东北药茅”之称闻名中国生物制药行业,如今却在生长激素红利逐渐消退的背景下,面临着前所未有的挑战,这家成立于1985年的生物医药巨头,曾经凭借全球首支长效生长激素“金赛增”的技术壁垒,市值一度突破2200亿元,成为行业标杆,随着市场需求萎缩、集采政策加剧以及行业竞争加剧,长春高新的业绩在2024年出现了近二十年来的首次营收与净利润双降,市值也从2021年的高峰缩水超过1600亿元,面对这一严峻局面,公司选择赴港上市,这不仅是一次战略性的突围,更是一次生存与转型的必然选择。

生长激素黄金时代的终结

长春高新的崛起与困境,根植于其核心产品——生长激素的市场地位,这一业务曾经是公司的“增长引擎”,在2024年贡献了近80%的营收,2022年生长激素被纳入集采范围,导致产品价格严重下调,行业盈利模式面临根本性挑战,更为致命的是,2025年特宝生物等新玩家相继推出同类产品,打破了长春高新的技术垄断地位。

市场竞争的加剧与潜在需求的下降,共同敲响了生长激素黄金时代的终结号,出生人口的持续下降和高毛利模式的难以为继,使得长春高新的“单品依赖”风险日益凸显。

近二十年来的首次营收与净利润双降

2024年,长春高新的营业收入为134.66亿元,同比下降7.55%;净利润为25.83亿元,同比暴跌43.01%,这一滑坡不仅是业绩表现的低点,更是公司盈利能力遭受结构性冲击的明证,2025年上半年,公司营收和净利润同比分别微降0.54%和暴跌42.85%,创下近十年中报首次下滑,为行业内标杆的衰落提供了强烈警示。

财务数据更是揭示了公司运营效率的低下,销售费用、管理费用和研发费用合计占营收比例高达53.6%,严重挤压利润空间,尤其是销售费用的快速增长,凸显出公司在成本控制方面的短板。

“增收不增利”的困境

在业绩下滑的背景下,长春高新的“增收不增利”困境愈发突出,尽管2025年上半年营收微增,但净利润却同比暴跌42.85%,这一现象反映出公司盈利能力的严重下滑,尤其是在第二季度,虽然营收略有回升,但净利润却大幅下滑48.83%。

公司的战略转型与未来布局

面对行业挑战,长春高新已明确从“自主研发单轮驱动”向“自主研发+BD(商务拓展)双轮驱动”转型,金赛药业与全球顶级企业合作、百克生物在疫苗业务上寻求突破、以及国际化布局的加速,均彰显了公司转型的决心。

在研发投入方面,公司持续加码,2025年上半年研发费用同比增长30.22%,达13.35亿元,公司正在加快推进ADC、小核酸等技术平台的发展,并在临床试验中积极推进多个创新药物。

在产品多元化方面,长春高新正在拓展体重控制、肿瘤治疗等新兴领域,2025年上半年,金赛药业引进了美适亚醋酸甲地孕酮口服混悬液,进一步拓展了癌症治疗的业务版图。

港股上市:新机遇与挑战

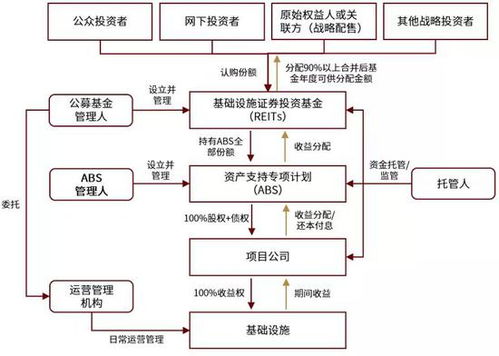

赴港上市是长春高新的战略性举措,旨在加速全球化战略落地,构建国际合作枢纽,招股书显示,公司此次IPO将主要用于创新管线的临床试验、全球合作及联合开发、销售及营销能力提升以及营运资金等领域。

港股上市也带来了不小的挑战,当前港股生物科技板块整体情绪偏谨慎,新股破发率较高,长春高新的海外收入规模仍然很小,2024年仅为1.30亿元,这可能在短期内对其上市表现产生影响,资本市场的耐心和公司后续发展的表现,将是港股上市成功与否的关键。

长远发展的关键考量

长春高新的未来发展,关键在于其是否能实现可持续的多元化产品矩阵和国际化布局,作为国内生物制药领域的“平台型龙头”,公司拥有从基因工程、生物疫苗到抗体药物、高端化药及现代中药的全产业链布局,这为其转型提供了坚实基础。

但资本市场的考验是全方位的,公司需要在研发管线的兑现能力、国际市场拓展进度以及多元化业务的成功上下功夫,没有一家企业能够依靠单一产品持续领先,这也是全球生物医药产业发展的基本法则。

长春高新的港股上市,不仅是其生长历史的一个转折点,更是行业内标杆在新时代背景下的重要尝试,公司需要在资本市场的考验中证明自己,不仅能研发好一款产品,更能构建可持续的多元化产品矩阵,未来的发展,关键在于其能否在创新能力和国际化布局上取得突破,实现从“单轮驱动”到“双轮驱动”的成功转型。

(免责声明:本文仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议,投资者请结合自身风险承受能力和专业建议进行投资决策。)

相关文章:

文章已关闭评论!