万年历的由来:千年星轨与人间烟火,万年历的由来与演变

【开篇】 当我们在手机日历上轻松点击查看节气时,或许不会意识到这背后凝结着中华文明五千年的智慧沉淀,万年历作为人类最早系统化的时间记录工具,其发展史恰是一部用星象丈量时光的史诗,从殷商甲骨上的卜辞到郭守敬的《授时历》,这个承载着农耕文明时间密码的装置,始终在回答着一个根本命题:如何在浩瀚宇宙与人间烟火之间建立永恒的对话。

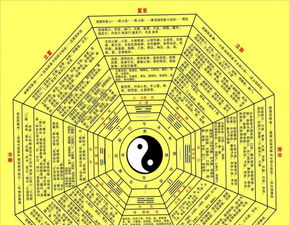

【上古起源】 考古发现显示,新石器时代的陶器刻画符号已出现早期历法雏形,半坡遗址的陶罐上,38道螺旋纹对应着 lunar month 的周期;良渚玉琮的孔洞排列暗合二十八宿星图,这些原始标记印证了《尚书·尧典》"历象日月星辰"的记载,说明在公元前3000年左右,先民已通过观测太阳、月亮和星辰的运行规律,建立了"四分历"体系。

【历代演进】

-

商周断代(约前1600-前256年) 甲骨文中"贞:翌日辛,其雨"的卜辞,展现了商代以月相变化为基准的预测体系,周代《春秋》首载"春王正月",确立以元月为岁首的"盖天说"历法,通过"土圭测景"校正太阳高度角,误差仅1.5度。

-

秦汉奠基(前221-220年) 张苍、落下闳主持的《太初历》首次实现阴阳合历,将19年7闰法精确到每19.83年加1闰月,与现行公历闰月规则相差无几,汉武帝颁布的《太初历令》不仅统一了全国历法,更开创了"太史令"专司历法计算的官制。

-

魏晋至隋唐(220-907年) 祖冲之在《大明历》中推算出354.3天为回归年,比现行公历提前千年发现"闰年"规律,唐代僧一行通过精密测算,发现子午线1度实际长度为123.6里,为《大衍历》提供精确地理基准。

-

宋元革新(960-1368年) 沈括《梦溪笔谈》记载的"十二气历"首次脱离阴阳合历框架,将二十四节气作为时间基准,郭守敬的《授时历》将回归年定为365.2425天,与现行公历完全一致,其推算的交点月周期(27.2122年)至今仍被国际天文学界沿用。

【现代传承】 1953年,中国天文学家常书鸿在紫金山天文台完成《时宪历》修订,将千年积累的观测数据与现代天文算法结合,如今北斗卫星导航系统每颗卫星都内置万年历算法模块,在轨运行误差不超过0.001秒,故宫博物院珍藏的明代"漏刻时刻表"与智能手机的原子钟计时形成奇妙呼应,共同诠释着时间计量从"观天测地"到"量子校准"的文明跨越。

【文化深意】 万年历的千年演变揭示着中华文明独特的"时间哲学":既不像巴比伦人那样机械记录周期,也不似希腊人构建抽象数学模型,而是将天文观测、农事节气、人文礼制熔铸为有机整体,这种"与天为徒"的智慧,在当代演化出"节气文化"等非物质文化遗产,2016年联合国将"二十四节气"列入人类非遗名录,正是对这种时间观的最高认可。

【 从殷商贞人手持的甲骨到空间站里的原子钟,万年历始终是中华文明的精神路标,它不仅是精确的时间计量工具,更是先民与宇宙对话的精神纽带,当我们在春分日看"太阳直射赤道"的奇观,在冬至夜赏"日月同出"的天文现象时,实际上是在延续三千年未间断的时空对话——这或许就是万年历给予现代文明最珍贵的启示:真正的进步,在于让科技与人文始终在时间的长河中共舞。

相关文章:

文章已关闭评论!