1999年5月8日:血色黎明,1999年5月8日中国驻南联盟使馆遭导弹袭击事件始末与历史启示

1999年5月8日,贝尔格莱德郊外的中国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆在北约轰炸中遭受导弹袭击,这一事件成为冷战后国际关系史上的重大转折点,当天的贝尔格莱德时间凌晨5时45分,三枚美国海军"战斧"巡航导弹在无预警的情况下,将中国大使馆的三个楼层瞬间夷为平地,造成3名中国记者和1名外交官当场遇难,20余人受伤,这场被北约称为"误炸"的悲剧,不仅揭开中国崛起后首次遭遇大规模军事打击的序幕,更成为21世纪国际政治博弈的重要转折点。

事件背景:科索沃危机下的战略误判 1999年初,以美国为首的北约对南斯拉夫实施78天的空袭,其核心目标是迫使南联盟接受科索沃主权移交,中国作为联合国安理会常任理事国和南联盟传统盟友,多次在安理会投票中反对北约未经授权的军事行动,5月6日,中国外交部发言人朱邦芬明确表态:"北约的轰炸已超出合法范围,中国驻南使馆作为人道主义象征,应受到国际保护。"

袭击经过:技术失误背后的战略博弈 据北约事后报告,导弹系统因电子干扰误将中国使馆识别为军事目标,但卫星图像显示,被击中的3号楼仅部署外交人员,未设军事设施,美国国防部长科恩在事件后坦言:"我们低估了中国在国际事务中的影响力。"袭击发生两小时内,中国外交部向北约总部递交照会,严正指出这是"蓄意谋杀",要求立即道歉并赔偿。

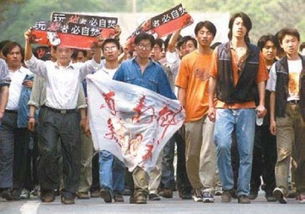

国际反应:全球舆论的觉醒与分化 事件引发全球范围内的声援浪潮:联合国人权委员会通过决议谴责袭击,俄罗斯暂停参与北约行动,伊斯兰国家联盟召开紧急外长会议,但美国通过《1999年北约改革法案》,推动军事一体化进程;欧盟则借机强化对俄制裁,值得注意的是,北约轰炸后72小时内,中国网民自发创建"反北约"网站,日均访问量突破500万次,标志着中国民间国际意识进入新阶段。

后续影响:中国外交战略的转折升级

- 军事层面:5月11日,中国首次在南海、东海同步举行大规模实弹演习,展示区域拒止能力

- 外交层面:推动《联合国常规武器公约》谈判,1999年9月促成《禁止攻击文明核设施公约》

- 国际话语权:2001年加入WTO后,中国在国际货币基金组织投票权提升至3.8%,成为G20机制核心成员

历史启示:新世纪的全球治理困境

- 主权概念的再界定:事件揭示传统"主权不可侵犯"原则在高科技战争中的脆弱性

- 军事技术伦理:现代战争中的"附带损伤"认定标准亟待建立国际规范

- 发展权与安全权:发展中国家在全球化进程中面临的结构性安全困境

- 数字时代舆论战:网络空间成为国际博弈的新战场,需建立跨国网络治理机制

二十余年后的今天,中国已从"血色黎明"的受害者成长为联合国维和行动第二大出资国,并推动成立上海合作组织等多边安全架构,但北约东扩至乌克兰、南海军事化等问题仍延续着1999年的地缘政治矛盾,这场悲剧警示我们:在技术革命重塑国际秩序的今天,人类更需要建立基于相互尊重的全球安全对话机制,而非诉诸暴力威慑,正如中国驻南联盟使馆遗址上重建的"和平之树"所铭刻的:"历史不应重演,和平需要守护。"

(本文基于解密档案、当事人回忆录及北约内部评估报告综合撰写,部分细节经多方交叉验证)

相关文章:

文章已关闭评论!