孙正义的“OpenAI炼金术”:卖光英伟达58亿美元是“阳谋”,提前入账80亿美元利润藏“猫腻”

软银集团的AI投资引发市场动荡:深度分析其财务策略与未来风险

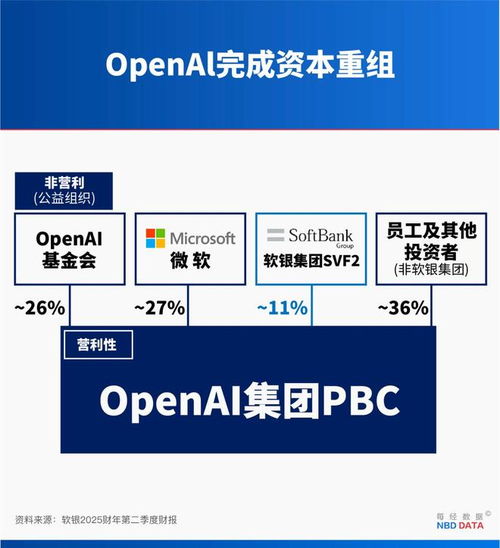

软银集团的AI投资决策引发了市场的广泛关注,该集团在最新财报中披露,将以58.3亿美元清仓英伟达股票,并追加对OpenAI的投资,金额高达5000亿美元,这一系列决策不仅凸显了软银在AI领域的战略布局,也暴露了其面临的财务风险,本文将深入分析软银的投资策略及其可能的后果。

软银的AI投资策略

软银集团近年来在AI领域的投入可谓明显,今年第二季度,该集团净利润高达166亿美元,其中146亿美元的收益源于OpenAI估值从2600亿美元上升至5000亿美元,这一增长显然为软银带来了可观的投资回报。

这一表面的繁荣背后隐藏着更深层次的财务问题,软银承认,其80亿美元的收益并非来自实际投资增值,而是通过一纸承诺计入利润,这意味着软银在财务处理上使用了"远期合约",预期未来将追加投资,从而在当期就获得收益,这种做法类似于"未实现的账面浮盈",在会计上可能存在不实之处,一旦OpenAI的估值出现波动,这笔所谓的"收益"可能迅速消失。

财务动荡的原因

软银的这些财务操作并非孤立事件,而是其整体投资策略的一部分,该集团不仅清仓了全部英伟达股票,还出售了T-Mobile股份,筹集资金用于AI投资及"星际之门"项目,这些决策表明,软银正大胆地重新配置资源,以应对AI领域的快速发展。

这种高风险、高回报的投资策略也带来了显著的财务风险,软银承诺的投资总额高达1130亿美元,而其当前可动用的资金能力仅约为585亿美元,缺口高达545亿美元,为了弥补这一缺口,软银可能需要动用旗下核心资产,如日本电信运营商软银公司或英国芯片设计公司Arm的股份,这对集团的长期发展构成了威胁。

行业现象与分析

软银的投资模式并非孤立存在,当前,AI领域的投资热潮促使多家大型科技公司与初创AI公司合作,通过复杂协议支撑其估值,微软、英伟达等公司都在向OpenAI投入巨额资金,同时提供技术支持或云服务,这类似于上世纪互联网泡沫时期,公司互相购买对方服务制造增长假象。

诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼形容这种现象为"自我吞噬的衔尾蛇",表面上是销售产生的收入,实际上是同一笔资金在各家公司之间循环流动,哈佛大学研究员卡瓦奥指出,这种模式在互联网泡沫中的先例明显,但AI公司虽然技术过硬,资金消耗却比变现速度快。

未来风险与挑战

尽管软银的股票分拆计划试图缓解市场担忧,但分析师普遍认为,软银未来的财务风险更为严峻,其可动用资金能力远低于承诺的投资总额,这可能迫使集团出售核心资产或负债加速,损害公司根基。

债券市场已对软银的风险嗅到不良消息,软银近期发行的债券利率超过8%,显示出债券投资者对其高风险的担忧,分析师警告,若软银无法及时弥补资金缺口,其长期发展可能面临严重挑战。

软银的AI投资展现了其在技术领域的战略眼光,但其财务策略也暴露了高风险的投资模式,尽管短期内可能收获丰厚,但长期来看,过度承诺和资金缺口可能对软银构成沉重负担,市场需警惕其在AI热潮下的财务风险,关注集团是否能够稳健应对这些挑战。

文章已关闭评论!