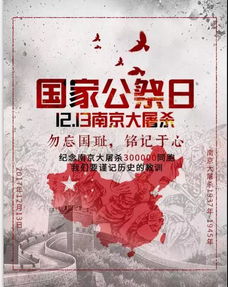

9月18日是国家公祭日吗:9月18日真的是国家公祭日吗?历史与现实中的铭记与反思

国家公祭日的设立与核心意义 根据国务院2014年1月发布的《关于设立国家公祭日的通知》,自2014年起,每年9月18日是我国法定的国家公祭日,这一日期源于1931年"九一八事变"的爆发,旨在通过庄严仪式缅怀在抗日战争中牺牲的3500多万军民,警示后人珍视和平,截至2023年,我国已连续举办10届国家公祭仪式,成为全球唯一以国家名义纪念抗战死难者的国家。

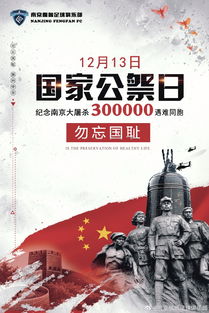

历史背景与时间坐标 1931年9月18日,日本关东军蓄意制造"柳条湖事件",以此为借口发动军事侵略,标志着14年抗战的全面爆发,南京大屠杀(1937.12-1938.1)、平型关大捷(1937.9)、台儿庄战役(1938.3-4)等重大历史事件,构成了中华民族抵御外侮的壮烈篇章,据中国第二历史档案馆统计,抗日战争直接伤亡人数达3500万,经济损失超过6000亿美元(按1945年币值计算)。

公祭日的现实实践与多维价值

- 法治维度:2017年《英雄烈士保护法》将公祭行为纳入法律保护,明确禁止歪曲历史、亵渎英雄的行为

- 教育维度:全国中小学统一开展"九一八"主题班会,2022年教育部要求将抗战教育纳入大中小学思政课一体化建设

- 社会参与:2023年南京大屠杀死难者国家公祭仪式吸引全球30余国驻华使节出席,海外华人自发组织"云祭扫"超500万人次

- 科技赋能:采用5G+全息投影技术还原历史场景,区块链技术实现遇难者名单永久存证

争议与反思:如何理性铭记历史 在肯定公祭日历史价值的同时,学界也提出建设性思考:

- 历史认知的准确性:南京大学2019年研究成果显示,现有史料中需进一步核实的细节达127处

- 代际记忆的传承:调查显示,00后群体中能完整讲述抗战史要件的不足30%

- 国际话语权的构建:对比日本"战犯审判"与我国"东京审判"的史料对比研究尚存深化空间

- 极端化风险防范:需警惕历史虚无主义与盲目民族主义的两种偏颇倾向

新时代的铭记之道 国家公祭日的核心价值在于"以史为鉴、面向未来":

- 建设国家战争博物馆联盟,2025年前实现抗战文物数字化全覆盖

- 推动中日韩历史学者联合研究项目,建立"东亚记忆共同体"

- 将公祭日与全球和平教育论坛相结合,2024年拟举办首届"世界和平对话大会"

- 开发沉浸式历史教育产品,如"重走长征路"VR体验项目已覆盖全国2000所中学

9月18日作为国家公祭日,既是民族记忆的刻度,更是文明进步的坐标,从1931到2023,从民族危亡到民族复兴,我们既要铭记"落后就要挨打"的历史教训,更要践行"人类命运共同体"的当代担当,正如南京大屠杀幸存者管仲彝老人所言:"记住过去不是为了延续仇恨,而是让和平的阳光永远照耀人间。"

(本文数据来源:国务院新闻办《抗日战争史》、国家公祭网年度报告、中国抗日战争研究会学术成果)

文章已关闭评论!