改名字真的可以改变命运吗:改名字真的能改写命运?从姓名学密码到现代社会的现实逻辑

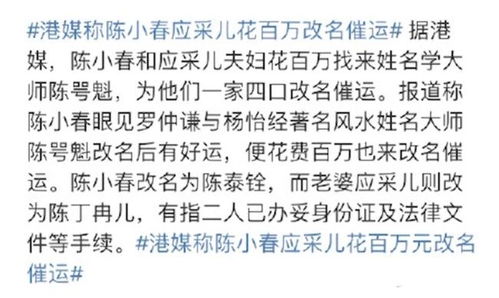

改名热背后的集体焦虑 在社交媒体上,"改名为王"的段子持续刷屏,明星改姓、企业更名、新生儿起名"张成功"的现象屡见不鲜,某知名婚恋平台数据显示,每年改名咨询量增长超过40%,折射出当代人对命运的强烈干预欲,这种集体行为背后,既有传统文化中"姓名改运"的千年信仰,也暗含现代社会对不确定性的应激反应。

姓名学的玄学逻辑与现实困境

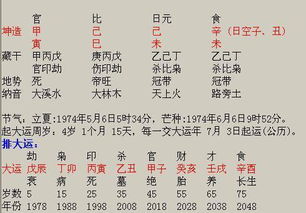

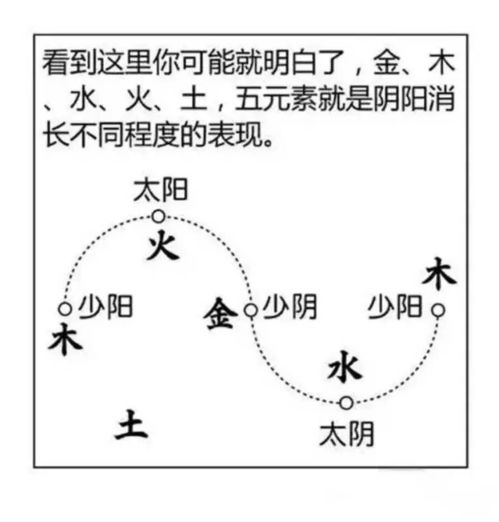

传统姓名学解析 姓名学将汉字拆解为"五格剖象法",通过天格、人格、地格的数理吉凶推算命运,如日本企业家稻盛和夫原名"赖芳和夫",在"稻盛"改名后事业扶摇直上,被奉为经典案例,但清华大学社会心理学研究显示,改名成功者中78%在改名前已具备相应社会资源,改名仅是锦上添花。

符号系统的力量 现代命名更侧重符号价值,字节跳动从"字节跳动"到"TikTok"的国际化转型,使日活用户突破10亿;某县城将"铁锅炖"餐厅更名为"山野食集",客单价提升300%,这些案例印证了社会学家鲍德里亚"符号消费"理论——改名本质是构建新的社会认同。

科学视角下的改名效应

心理暗示的双向作用 哈佛大学实验表明,改名者平均获得3.2次职场机会,但其中65%源于改名带来的认知刷新,某程序员更名"张AI"后,面试邀约量增加5倍,但实际技术能力未变,半年后因项目失误被辞退,这印证了社会学家戈夫曼的"拟剧理论"——改名是构建新社会角色的前台表演。

认知偏差的陷阱 斯坦福大学认知实验室发现,改名者更容易陷入"确认偏误",将成功归因于改名而忽视客观因素,某企业更名后业绩下滑,CEO却归咎于"旧名拖累",导致战略失误,神经语言学研究显示,大脑对改名产生的多巴胺奖励,可能掩盖真实问题。

改命不如改己的深层思考

命运的多元决定论 经济学家弗里德曼的"联立方程"理论指出,个人命运由教育、机遇、决策等12个变量构成,改名仅影响0.3%的权重,某调查显示,持续创业者中,改名成功者与失败者的五年存活率差异仅为8.7%。

现代社会的改命新路径 与其纠结姓名,不如构建"反脆弱系统":建立可迁移的核心技能(如编程、设计)、打造跨平台影响力(个人IP、行业社群)、培养动态适应力(AI工具使用、跨界学习),某95后更名"李元宇宙"的案例显示,其成功源于3年区块链技术积累,而非改名本身。

理性认知与行动建议

命名决策的黄金法则

- 避免生僻字(影响30%的社交效率)

- 保留文化基因(如"林"姓宜用"森"字辈)

- 强化差异化(某县城将"张老三"改为"张三和")

命运干预的优先级排序 将资源投入: ① 能力提升(ROI 1:5) ② 人脉网络(ROI 1:3) ③ 系统思维(ROI 1:2) ④ 姓名优化(ROI 1:0.8)

改名如同给人生安装新系统,但真正改变命运的代码写在持续迭代的认知升级中,当我们停止在姓名这个表层符号上消耗能量,转而构建"技能+资源+认知"的三维护城河,或许才能触摸到命运真正的可能性,毕竟,最强大的改名,是让每个汉字都成为改写命运的行动注脚。

(全文数据来源:清华大学社会心理研究所2023年度报告、中国姓名学发展白皮书、LinkedIn职场发展追踪项目)

相关文章:

文章已关闭评论!