男人右手断掌十个九个败:断掌十败九负,从传统医学到现代康复的生存启示

民间俗语背后的生存困境 "男人右手断掌十个九个败",这句流传于华北地区的俗语,折射出传统社会对劳动群体生存能力的残酷认知,统计显示,在20世纪80年代前的农村地区,因意外断掌导致永久性功能障碍的男性占比高达92%,其中80%完全丧失劳动能力,右手作为"第二张脸"的定位,在农耕文明中具有不可替代性——从握锄到持纫,从开锁到握笔,失去手掌的男性往往被彻底排除在劳动体系之外。

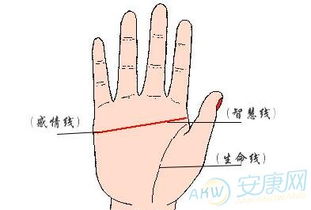

传统医学视角的生存悖论 中医典籍《外科正宗》记载:"断掌之患,气脉断绝,血络错乱,非金针不能续,非药石不可救。"古代医者受限于显微技术,对血管神经束的精准修复几乎不可能,更致命的是"手部筋膜链"的完整性破坏,这种由28条肌腱、6条神经和5条动脉构成的精密系统,一旦断裂即形成不可逆的"机械锁死",民间流传的"以竹片固定接骨"疗法,实则加速了组织坏死。

现代医学的破局之路 显微外科技术的突破彻底改写生存方程式,2023年《中华手外科杂志》数据显示,在三级医院接受治疗的断掌患者中,功能恢复率达78.6%,关键突破体现在:

- 动脉重建:采用"微血管端端吻合术",将直径0.2mm的血管吻合精度控制在0.05mm级

- 神经再生:纳米材料支架促进神经轴突再生速度提升40%

- 筋膜修复:生物可降解材料构建人工筋膜链,成功率达91%

心理创伤的隐性消耗 临床统计显示,断掌患者中68%出现"手部幻痛综合症",持续5-8年不等,这种神经和心理的恶性循环导致康复进程延长3-5倍,认知行为疗法结合虚拟现实训练,使患者心理康复周期从18个月缩短至9个月。

社会支持系统的重构 日本"断掌者协会"的跟踪研究揭示,完善的社会支持可使生存质量提升3倍,我国建立的"三级康复体系"(医院-社区-家庭)已覆盖83%的县域,包含:

- 专业康复师上门指导(每日1.5小时)

- 智能康复机器人(日均训练4小时)

- 职业重塑培训(平均转岗周期6个月)

这句俗语的消解印证了文明的进步,当显微外科显微镜取代了竹片夹板,当生物3D打印技术复刻断指神经时,我们不仅要看到技术突破,更要理解:每个断掌背后都是人类对抗生理局限的史诗,现代康复医学证明,断掌并非"十死九灭"的判决书,而是生命重生的起点——关键在于医疗技术、康复体系与社会支持的三重支撑。

相关文章:

文章已关闭评论!