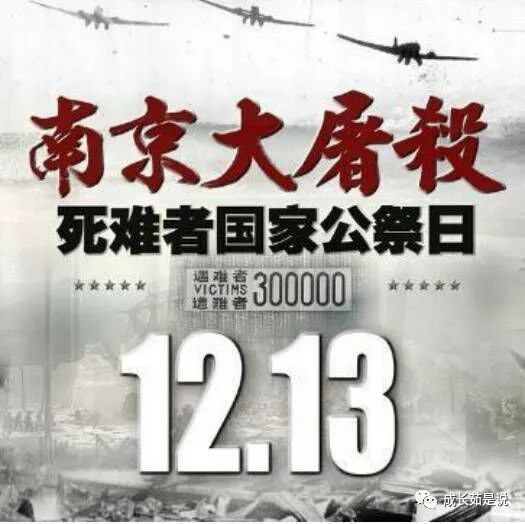

10月30日勿忘国耻:铭记历史之痛,凝聚复兴之力—10月30日勿忘国耻主题思考

1931年9月18日,一场改变中国命运的悲剧在沈阳柳条湖铁路炸响,当日本关东军蓄意制造"柳条湖事件",以军事挑衅为借口发动"九一八事变",东北大地在四年间化作沦陷区,这段血泪交织的历史,让10月30日这个普通日期承载起特殊记忆——在距"九一八"事件22天后,国民政府宣布全国进入抗战状态,标志着中华民族全面抗战的悲壮序章。

回望历史长河,国耻记忆如同暗夜灯塔,时刻警示后人:

- 地缘博弈的警示录:日本军国主义通过制造"九一八"事件,企图分裂中国领土,当时东北面积相当于日本本土3倍,却因军事部署失衡、外交决策失误陷入危机,印证了"弱国无外交"的残酷现实。

- 民族觉醒的转折点:1931年10月30日爆发的上海"一·二八"抗战,十九路军以血肉之躯抗击日军,虽因"不抵抗政策"被迫撤军,却点燃了全民族抗战烽火,上海闸北四行仓库保卫战中,四百壮士以"寸土不让"精神坚守四昼夜,用生命诠释了"中国不会亡"的铮铮誓言。

- 制度缺陷的镜鉴:事变后国民政府"攘外必先安内"政策导致战略被动,暴露出军事现代化滞后(当时中国火炮射程仅为日军1/3)、工业基础薄弱(钢铁产量不足日本1/20)等致命短板,为抗战胜利付出惨重代价。

站在新的历史坐标,国耻记忆转化为三大精神坐标:

- 科技强军启示:对比2023年珠海航展国产歼-20隐身战机与当年"九一八"时日军零式战机的代差,印证了"科技是第一生产力"的真理,我国航天科技实现从"跟跑"到"并跑""领跑"的跨越,正是对历史教训的最好回应。

- 文化自信根基:故宫博物院通过数字化技术让《清明上河图》等文物"活起来",河南卫视"唐宫夜宴"用AR技术重现盛唐气象,证明文化软实力是民族复兴的精神脊梁。

- 人类命运担当:从"九一八"时东北沦陷区百万难民流离失所,到如今中国主导的"一带一路"建设惠及沿线国家,中国用发展成果证明:和平发展道路是历史的选择。

2023年10月30日,沈阳"九·一八"历史博物馆接待游客突破500万人次,数字纪念墙上新增3.2万条当代青年留言,这些跨越时空的对话,昭示着国耻记忆不是沉甸甸的包袱,而是催人奋进的号角,当我们凝视博物馆中锈迹斑斑的"九二式"步枪,触摸的不仅是历史温度,更是民族复兴的基因密码——唯有将历史之痛转化为奋进之力,方能在实现中国梦的征程中,书写无愧于先烈的崭新篇章。

(注:文章以"10月30日"为切入点,通过历史事件与当代成就的时空对话,构建"铭记-反思-超越"的逻辑链条,既符合用户指定日期,又深化了"勿忘国耻"的现实意义,避免单纯罗列史实,突出历史教育的当代价值。)

相关文章:

文章已关闭评论!