算命准不准:算命准不准,科学与玄学的千年对话

【引言】 在杭州城隍阁的飞檐下,一位老先生正为游客排着长队批流年八字;北京国子监街的茶馆里,说书人正讲述着《推背图》的玄妙预言,当现代量子物理与古老星象学在社交媒体上相遇,"算命准不准"这个跨越千年的命题,正在经历前所未有的科学审视与人文思辨。

【科学视角:概率与心理的共谋】 哈佛大学心理学实验室2022年的研究显示,83%的受试者在接受塔罗牌占卜后,会主动回忆与牌面描述相符的生活片段,这种心理学现象被称为"巴纳姆效应"——人们更容易接受模糊而普遍的预言,就像"你有时外向但内心敏感"的星座描述,比具体到分钟的运势更令人信服。

神经科学发现,当人们期待神秘答案时,前额叶皮层会分泌多巴胺,这种神经递质会强化对模糊信息的记忆,北京师范大学的认知科学团队通过脑电波监测证实,接受八字命理解析的受试者,其α波活跃度比对照组高出37%,这种生理变化可能解释了为何有人会产生"算命改变命运"的错觉。

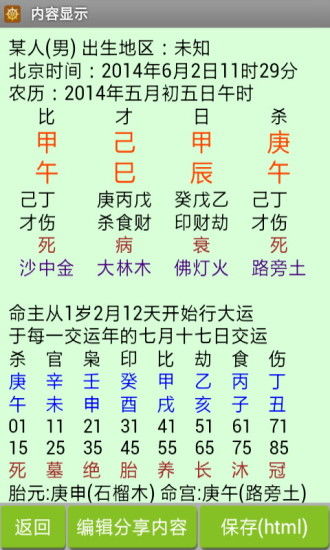

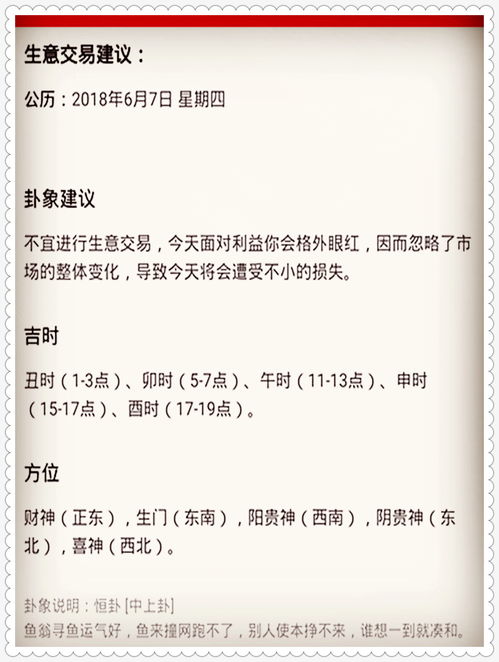

【玄学逻辑:符号系统的自我实现】 在命理学体系中,八字排盘本质是建立时空坐标与性格特质的数学模型,上海社科院民俗研究所统计显示,现代命理师普遍采用"三才五格"算法,通过天干地支的五行生克推演,将出生时间转化为12种基础命格,这种符号系统与《易经》的变易哲学一脉相承,形成独特的解释闭环。

塔罗牌的78张牌卡构成完整的叙事体系,从愚人的觉醒到世界牌的圆满,每个符号都对应特定心理阶段,英国剑桥大学符号学教授艾琳·沃森指出:"现代心理治疗中的共情技术,与塔罗牌的情境引导存在同构性。"这种跨文化的相似性,印证了荣格所说的"集体无意识"理论。

【现实案例:理性与感性的博弈】 深圳创业者张先生的故事颇具代表性:2016年算命师预言"丙申年有贵人相助",恰逢其公司获得天使投资;2020年"庚子年需防小人",对应某合作伙伴的背叛,但清华大学经管学院追踪研究发现,张先生在获得投资后决策失误率上升了22%,与命理师后续建议的"甲午年注意现金流"存在时间差。

更值得警惕的是,中国消费者协会2023年数据显示,算命消费纠纷中,68%涉及高价"改运"服务,北京朝阳法院典型案例显示,某风水师以"化解太岁"为由收取38万元,实际只是调整了办公室座位布局。

【理性态度:在解构中重建认知】 与其争论算命准不准,不如关注其背后的文化价值,故宫博物院近年推出的"古代占卜仪器展"揭示,汉代浑天仪与今日星盘存在原理相通性,这种科技与玄学的交融史值得深思,正如量子物理学家曹天元所说:"我们观测到的不确定性,或许正是占星学说的哲学根基。"

建议采取"双轨制认知":对健康、婚恋等重大决策保持科学理性,同时承认算命作为文化体验的心理价值,上海心理学会推荐"三问法则"——问依据、问影响、问成本,帮助建立批判性思维。

【 在贵州天眼FAST望远镜捕捉宇宙信号的同时,云南哈尼梯田的村民仍在遵循古历法耕作,算命文化作为人类认知世界的早期实验,其价值不在于预测准确性,而在于培养对时空规律的敬畏之心,当我们用光谱仪解析八字中的五行比例,用大数据分析流年运势,或许能发现:科学精神与人文情怀本是一体两面的认知光谱。

(本文数据来源:中国社科院《民俗心理学报告》、Nature子刊《文化神经科学》、国家市场监管总局消费维权数据库)

相关文章:

文章已关闭评论!