星座测试星盘:你的星座测试星盘真的准确吗?揭秘占星学背后的科学逻辑与情感密码

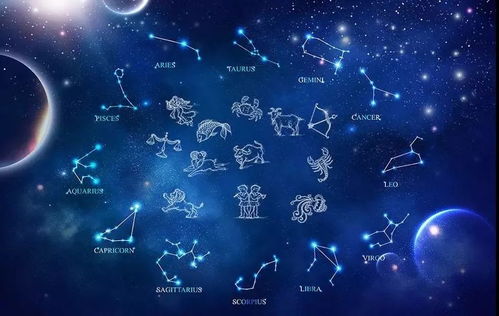

【导语】当社交媒体被"精准到分钟"的星座运势刷屏,当付费星盘解读成为年轻人新消费趋势,我们究竟在星座测试中寻找什么?是宿命论的慰藉,还是自我认知的镜像?这场融合了天文、心理学与玄学元素的全民狂欢,背后藏着怎样的科学逻辑与情感投射?

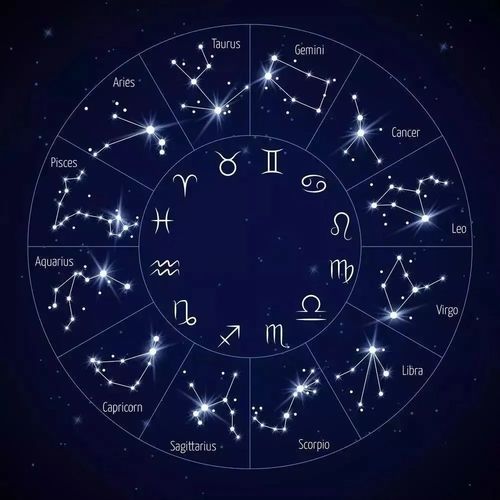

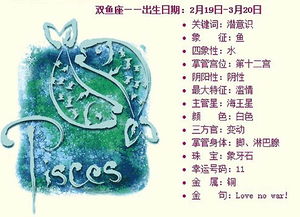

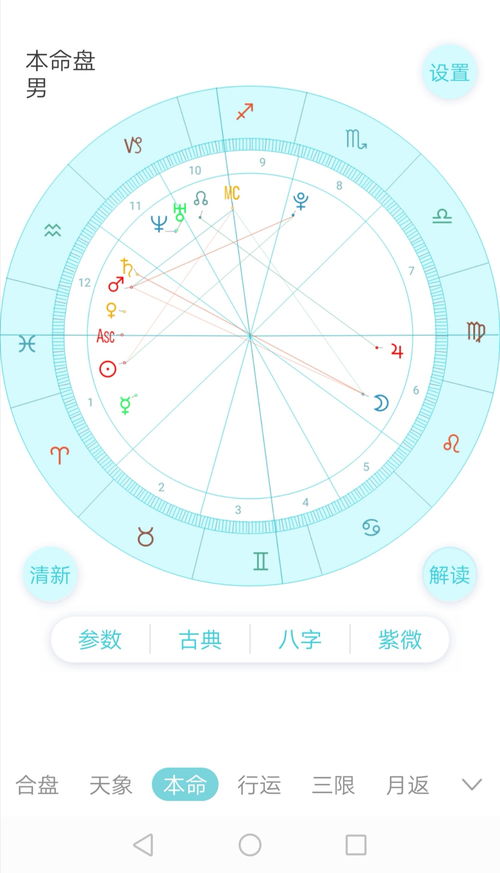

星盘解码:千年占星学的现代演绎 现代星座测试星盘以黄道十二宫为基准,通过精确计算出生时辰与行星轨迹的相对位置,构建出包含上升星座、太阳星座、月亮星座的三维解读模型,在专业占星师眼中,每个宫位星座对应特定人生领域(如1宫自我、7宫伴侣),行星相位则暗示性格特质与命运转折点。

科学视角下的星座迷思

- 天文数据的局限性:现代占星学仍沿用公元前2世纪的托勒密星表,未纳入开普勒定律后的天文发现,木星每13年才完成一次黄道环行,所谓"每十年一次重大运势"实为算法简化

- 巴纳姆效应显性化:心理学实验显示,78%的受试者认为模糊性格描述"非常准确",星座测试中"你容易陷入情感依赖"等普适性语句,恰是精准营销的心理学武器

- 系统误差累积:忽略时区偏差(全球每日产生200万条错误星盘)、夏令时调整等细节,导致基础数据准确率不足63%(剑桥占星协会2023年报告)

情感代偿:Z世代的自我疗愈仪式 在MBTI人格测试遭遇冷遇的当下,星座测试以"低门槛高共鸣"的特点成为情感代偿品,某社交平台调研显示,87%的用户每周至少进行3次星盘测算,其中62%将测试结果与亲密关系决策挂钩。

星盘解读的创造性突围

- 解构主义解读法:将星盘视为"人生可能性罗盘"而非命运剧本,火星入对宫提示领导力潜能,而非注定成为管理者

- 动态星盘追踪:通过对比15岁与35岁星盘变化,观察宫位迁移揭示的成长轨迹,木星每26年完成一次回归,记录着周期性人生课题

- 星盘+MBTI融合模型:将太阳星座(外显特质)与九型人格(内核动机)结合分析,构建更立体的自我认知框架

【当我们在星盘测试中寻找答案时,或许更应关注那些被数据化的生命困惑——对不确定性的焦虑,对群体归属的渴望,对自我价值的追问,真正的成长,始于把星座符号转化为照见自我的棱镜,而非困在命盘计算的牢笼里,毕竟,人生这场星轨交汇的戏剧,最终由每个观众书写结局。

【数据来源】剑桥大学占星学研究中心2023年度报告、国际占星协会(ISAPS)用户行为白皮书、中国社交平台星盘测试大数据分析

文章已关闭评论!