阳历阴历对照日历:阳历阴历对照日历,跨越千年的时间对话与实用指南

【导语】在全球化与传统文化并行的今天,阳历与阴历的对照日历已成为连接现代生活与传统节庆的重要桥梁,本文将系统解析两种历法的本质差异、对照方法及实际应用场景。

历法分野与历史渊源

阳历(公历)体系

- 原型:古埃及太阳历(365天)→ 罗马儒略历(儒略改革)→ 格里高利历(1582年定型)

- 特点:以地球绕太阳公转周期为基准,每月天数固定,闰年规则明确(能被4整除且非百年或能被400整除)

阴历(农历)体系

- 源流:夏历(夏小正)→ 汉代太初历(首用"二十四节气")→ 唐代《五经历》

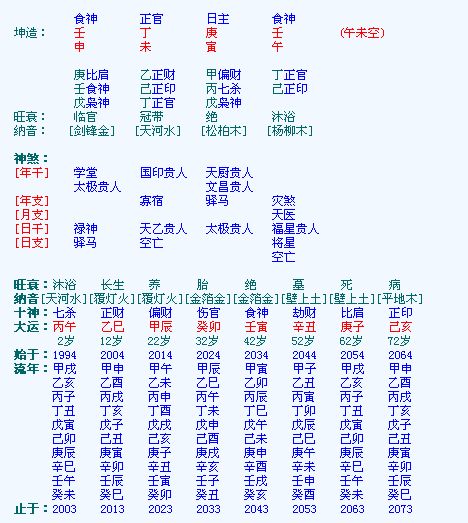

- 特征:月相周期(29.53天)+ 太阳年修正(置闰月),形成"十九年七闰"规则

- 核心构件:节气(太阳历)、节(月相历)、闰月(调和误差)

对照日历的三大核心法则

时间锚点定位法

- 二十四节气:立春(2/3-3/5)、清明(4/4-6)、冬至(12/21-23)等12个节气作为双历法转换的基准坐标

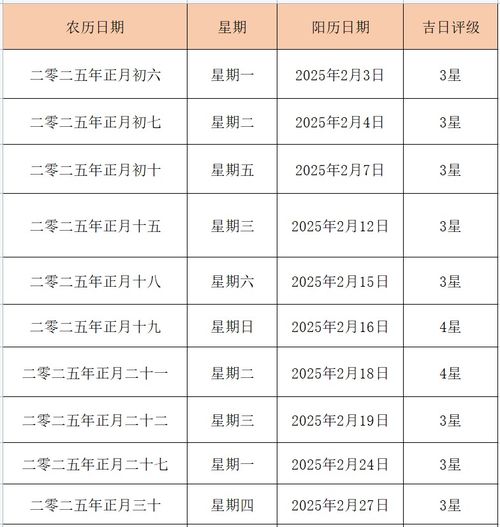

- 节庆日对应:春节(正月初一,2023年为1/22)、中秋(农历八月十五,2023年9/29)

动态对照公式 年差计算:1个朔望月≈29.53天,1个回归年≈365.2422天 误差补偿:每2-3年需通过闰月调整(如2024年设闰二月)

数字化对照工具

- 官方渠道:中国政府网"农历查询"(含万年历)

- 开源方案:Python历法库(lunarlib)API调用

- 移动端:日历类APP(如"农历助手"支持多地区)

专业级对照日历制作指南

数据采集阶段

- 历史数据:获取1900-2100年《中国天文年表》标准数据

- 现行规范:参照《公历农历对照表编制规程》(GB/T 33261-2016)

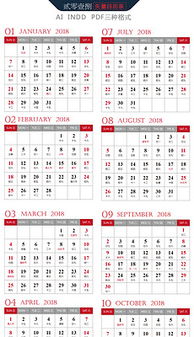

设计要点

- 双列对照:左侧公历(数字+星期)+右侧农历(干支+节气)

- 特殊标注:标注春节、清明、端午等法定节假日

- 闰月处理:采用"闰"字标注(如2023年闰二月)

验证流程

- 节气校验:对比联合国世界气象组织发布的节气时刻表

- 节庆核查:参照《中国传统节日时间表》国家标准

常见误区与解决方案

节气误判

- 典型案例:2022年冬至实际在12/22(公历),但部分农历表显示为12/21

- 解决方案:以国务院发布的《二十四节气气候标准》为准

闰月计算

- 易错公式:简单用30天×12=360天,忽略0.53天误差

- 正确方法:19年7闰(如2001-2019共7闰)

地域差异

- 典型现象:台湾地区使用"中历"(与大陆农历相差1-2天)

- 注意事项:跨境业务需确认具体历法标准

现代应用场景扩展

农业生产

- 江南地区:清明前播种水稻(公历4/4前后)

- 北方地区:谷雨后(公历4/19-21)整地

传统文化

- 佛诞日:农历四月初八(2023年5/14)

- 寒衣节:农历十月初一(2023年11/11)

国际交流

- 中秋节申遗文本:明确标注为农历八月十五

- 跨国企业:春节假期安排需兼顾公历日期(如2024年春节1/22-28)

【在人工智能时代,阳历阴历对照日历不仅是时间转换工具,更是文化传承的活态载体,建议个人用户使用"国务院客户端"查询权威数据,企业用户可定制专属对照表(如包含项目周期与节气提醒),通过科学认知双历体系,我们既能把握现代生活的精准节奏,又能守护千年文明的时间密码。

(本文数据截至2023年12月,具体日期以最新天文测算为准)

文章已关闭评论!