正月初一是什么节日:正月初一,春节的起点与千年文化密码

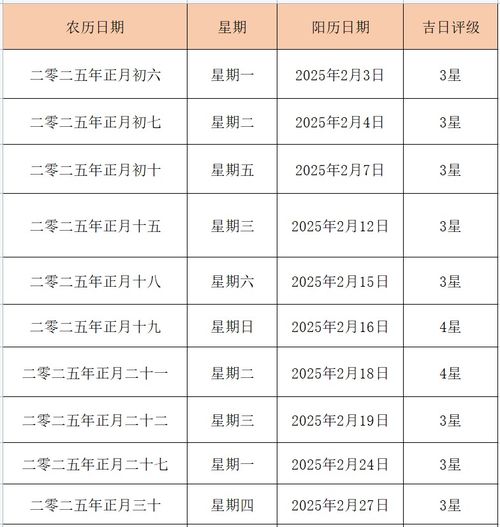

正月初一,是公历每年1月21日至1月28日之间的传统节日,俗称"大年三十"(除夕)的次日,标志着中国农历新年的正式开端,作为春节的核心节点,这个被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产的节日,承载着中华民族对时间轮回的哲学思考,凝聚着千年来对团圆、祈福与新生的人文关怀。

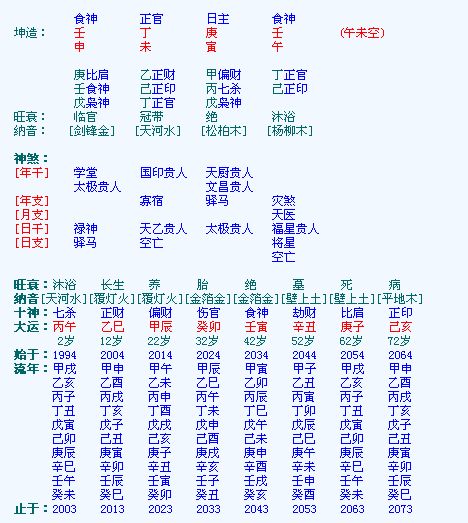

历史溯源:从岁首更迭到礼制建构 考古发现显示,中国最早的岁首在商代属腊月(十二月),周代改至十一月,至汉武帝太初元年(公元前104年)正式确立正月初一为岁首,这种历法变革不仅源于天文观测的进步,更折射出农耕文明对"阴阳平衡"的宇宙观追求,汉代《太初历》确立的十九年七闰法,使春节日期趋于稳定,与二十四节气形成"阴阳合历"的独特体系。

民俗图谱:从仪式到生活的文化编码

- 时间仪式:子时(23:00-1:00)的"辞旧迎新"爆竹,配合"守岁"习俗,构建起昼夜交替的仪式闭环,宋代《梦粱录》记载的"烧夜香"仪式,至今演变为家庭祭祖的静默时刻。

- 饮食符号:年糕("年高")、饺子("更岁交子")、鱼("年年有余")构成饮食文化矩阵,清宫档案显示,乾隆年间春节供膳清单已达百余道,体现等级制度与民间智慧的融合。

- 空间叙事:从"扫尘"到"贴春联",从"挂灯笼"到"舞龙灯",空间净化与装饰仪式共同完成从时间向空间的维度转换,明代《帝京景物略》记载的"门神画"制作工艺,至今保留在河北蔚县等非遗传承中。

哲学意蕴:天人合一的时间哲学

- 时空循环:正月初一与腊月廿三"小年"形成阴阳两极,构成"冬藏-春生"的完整周期,这种循环观在《周易》"元亨利贞"四象中找到哲学对应。

- 等级隐喻:传统年服"五服制度"(如清代旗人"吉服冠"与汉人"圆领袍"的区分),现代演变为家庭团聚的平等表达。

- 祛灾信仰:正月初五"破五"习俗中,从"姜糖粘门"到"接财神"的演变,折射出从驱邪到招福的价值转向。

现代转型:传统基因的当代表达

- 时间重构:国务院1983年确立春节法定假期,使7天长假成为全球最长的文化休整期,2023年春节旅游数据突破4.3亿人次,展现传统节日的现代生命力。

- 空间革命:从家族祠堂到云端祭扫,从庙会集市到电商年货节,空间形态的变革催生"数字年俗"新范式,抖音平台"云拜年"话题播放量超500亿次。

- 文化输出:春节符号通过"春节号"高铁、"饺子外交"等载体,实现从民俗到国俗的升维,2024年海外春节庆典覆盖68个国家,形成文化共鸣。

正月初一作为农耕文明的时间灯塔,在当代社会正经历着创造性转化,从河南卫视《唐宫夜宴》的科技赋能,到故宫"紫禁城过大年"的沉浸体验,传统节日正在构建"过去-未来"的三维对话,这种文化基因的现代表达,不仅守护着文明根脉,更在全球化语境中书写着属于中国的现代性叙事。

(本文数据来源:国家统计局、文化和旅游部、中国民俗学会2023年度报告)

相关文章:

文章已关闭评论!