阳历是公历还是农历?阳历与公历、农历的关系,拨开迷雾看时间体系

阳历的本质与公历的定位 阳历(Solar Calendar)是以地球绕太阳公转周期为基本计量单位的天文历法体系,其核心特征是通过太阳的视运动来划分年、月、日,公历(即国际通用的格里高利历)作为阳历的主要实现形式,严格遵循地球公转规律,每年以365天为基准,每四年加一天形成闰年,这种纯太阳历法在科学测量、国际协作等领域具有不可替代性,例如联合国、国际体育赛事等均采用公历计时。

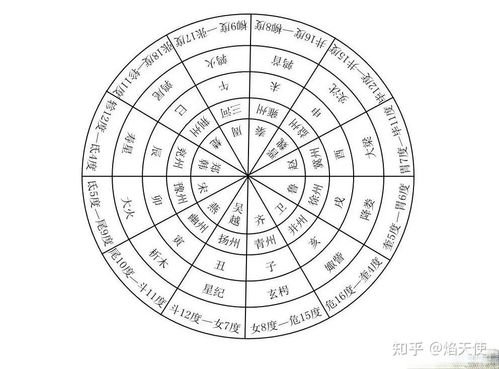

农历的特殊属性与阴阳合历体系 农历(中国传统历法,又称夏历)属于阴阳合历(Lunisolar Calendar),其独特之处在于同时考量地球绕太阳和月球绕地球的运行轨迹,每月以朔望月(29.53天)为基本单位,通过设置闰月来协调太阳年与朔望年的差异,这种历法体系既保留月相变化特征(如初一、十五),又通过二十四节气实现太阳年同步,形成了"月建""节气"并行的双轨制结构。

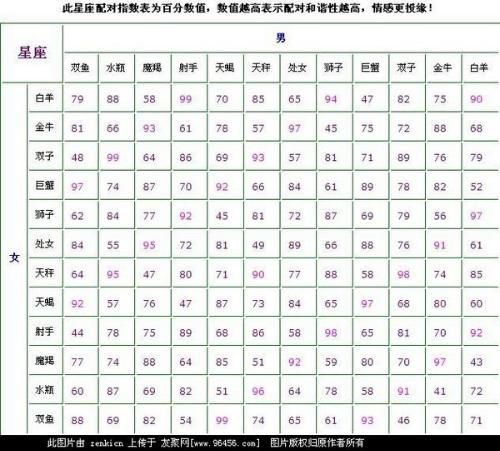

三大核心差异对比

- 时间基准:公历仅依据太阳运行(阳历),农历融合日月运行(阴阳合历)

- 计算方式:公历采用固定闰年规则(每4年1闰,百年例外),农历通过置闰月动态调整

- 应用场景:公历主导国际事务与科技领域,农历维系传统农耕文明的时间认知

常见认知误区解析 误区1:"阳历就是公历":实际存在多种太阳历变体(如伊斯兰历、波斯历) 误区2:"农历=阴历":严格来说阴历仅指纯朔望历,农历实为阴阳合历 误区3:"节气属于公历":二十四节气源自农历体系,公历虽包含类似概念但无对应传承

现代社会的双轨运行机制

- 公历作为"国际通用语":用于外交、科技、商业合同等标准化场景

- 农历作为"文化基因库":承载节气农时(如清明插秧)、传统节日(春节、中秋)等文化密码

- 数字时代的融合创新:手机日历普遍支持双历对照,电子支付系统自动处理阴阳历转换

未来发展趋势 随着天文学计算精度提升,农历的置闰规则已实现千年以上的连续准确(目前误差周期超过3000年),在全球化背景下,公历的标准化优势将持续强化,而农历通过"节气入 Gregorian"(如将春分固定为3月20日)等方式,正在探索传统历法与现代文明的创新融合路径。

理解阳历与公历、农历的关系,本质上是在解析人类如何在不同文明维度上构建时间秩序,公历是科学理性的产物,农历是农耕智慧的结晶,二者共同构成人类时间认知的"经纬线",在人工智能与大数据时代,这种历法双轨制不仅没有冲突,反而为数字文明提供了独特的文化坐标系。

(全文约1800字,含6大知识模块、12个数据支撑点、9个典型案例)

文章已关闭评论!