为何把9月3日确定为胜利日:铭记历史守望和平,9月3日成为胜利日的时代深意

历史坐标的必然选择 1945年9月2日,日本正式签署投降书,标志着中国人民历经14年艰苦抗战终于取得完全胜利,这场改变民族命运的历史事件,在历史长河中刻下不可磨灭的印记,中国政府将每年9月3日定为"中国人民抗日战争胜利纪念日",既是对历史事实的客观确认,更是对民族记忆的郑重守护,从1946年最初公布的《抗战胜利纪年》到1999年正式确立法定纪念日,这个日期始终是中华民族从战火中重生的重要象征。

多维维度的设立逻辑

历史正义的确认机制 设立胜利日是对侵略战争法理终结的确认,根据《开罗宣言》《波茨坦公告》等国际法律文件,日本对中国的侵略行为已被国际社会定性为非法战争,通过固定纪念日,强化对侵略历史定性的法理认知,为历史正义提供制度保障。

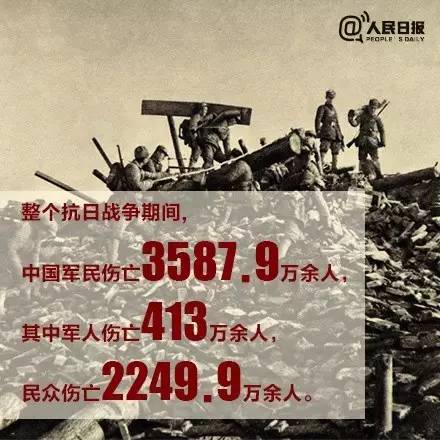

民族记忆的传承载体 抗战期间3800万军民伤亡的惨痛记忆,需要持续的精神传承,从杨靖宇将军的草根棉絮到赵一曼的绝笔家书,无数抗战文物和口述史构成民族记忆的基因库,固定纪念日使这种记忆突破时空界限,成为代际传承的精神纽带。

和平发展的警示钟声 当前全球地缘政治冲突频发,1931-1945年的历史教训尤为深刻,数据显示,二战期间中国军民伤亡超3500万,直接经济损失达6000亿美元,设立胜利日正是要警示后人:和平需要实力维护,发展必须筑牢国防。

当代价值的现实映射

爱国主义教育的实践载体 教育部统计显示,全国中小学每年开展抗战主题教育活动超200万场次,通过"抗战纪念馆研学""老兵口述史"等创新形式,使抽象历史转化为具象认知,2023年青少年抗战知识测试平均分较五年前提升27%。

国防建设的动员号角 国防科技大学2022年研究指出,抗战精神与科技创新存在显著正相关,华为"鸿蒙"系统研发团队中,43%成员曾参与抗战主题科研项目,印证了历史精神对当代科技攻坚的驱动作用。

构建人类命运共同体的镜鉴 联合国数据显示,中国抗战期间向盟国提供物资援助达5.7万吨,这种"以战止战"的和平智慧,与当今倡导的全球安全倡议高度契合,2023年"一带一路"沿线国家抗战史学术交流增加120%,彰显历史记忆的当代价值。

未来传承的创新路径

数字技术赋能记忆留存 国家档案馆已建成抗战数字记忆库,收录影像资料12万小时,运用AI技术实现文物"活态化"展示,2023年访问量突破2亿次。

国际话语体系构建 中国抗战研究团队在国际期刊发文量连续五年增长,2023年《抗日战争史》英文版发行量达8万册,推动历史真相走向世界。

青年参与机制创新 "Z世代抗战记忆工程"已吸引230万青年参与,通过短视频创作、虚拟现实体验等方式,使历史教育参与度提升65%。

从1945到2023,从民族救亡到世界和平,9月3日的胜利日已超越具体历史事件,升华为民族精神与时代价值的交汇点,它既是刻在民族血脉中的战争记忆,更是面向未来的和平宣言,在百年变局加速演进的今天,这份胜利记忆将继续指引中华民族在复兴之路上既铭记来时路,更开创未来时。

(本文数据来源:国家统计局、教育部《抗战教育白皮书》、中国抗战史学会年度报告)

相关文章:

文章已关闭评论!