个人信息查询:个人信息查询,在便利与风险间寻找平衡

随着数字化进程加速,个人信息查询已成为现代生活的重要场景,从金融征信到医疗记录,从出行轨迹到社交动态,个人数据的查询权限正在重塑社会信任机制,在这场便利与风险交织的变革中,我们需要以更理性的态度构建个人信息查询的安全边界。

个人信息查询的典型场景与风险

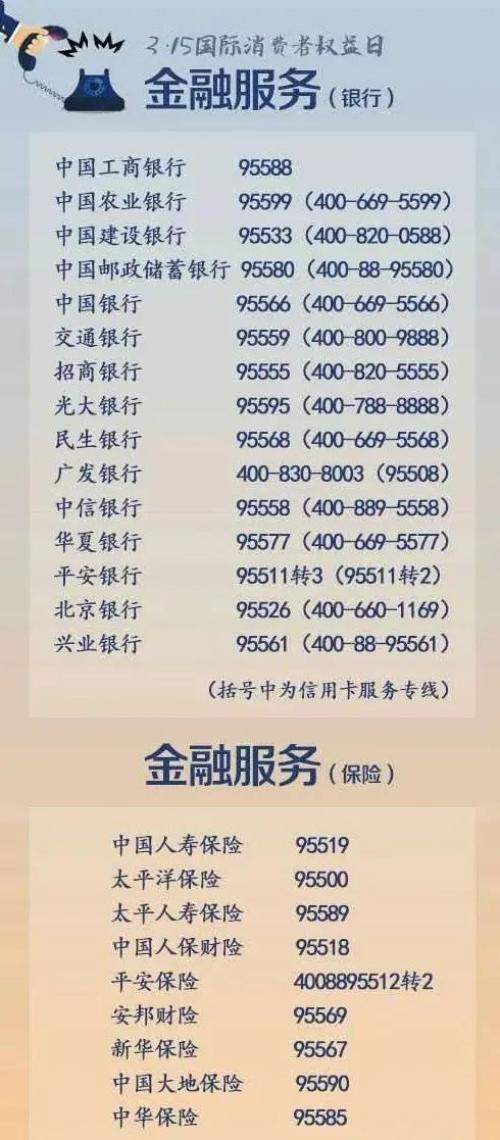

- 金融领域:银行账户查询、征信报告调取、贷款审批等场景中,用户需授权金融机构获取资金流水、消费记录等敏感数据,2022年央行数据显示,超过60%的金融纠纷涉及查询权限滥用。

- 医疗健康:电子病历共享、疫苗接种记录查询等场景中,某三甲医院曾因系统漏洞导致2.3万份患者病历被非法查询。

- 政务服务:社保信息、户籍档案等政务数据查询,某地政务平台2023年因API接口防护薄弱,造成近万条公民信息泄露。

- 第三方服务:共享单车、网约车等平台通过聚合查询接口,可能形成用户行为画像,某头部出行平台被曝过度收集位置数据达327天。

个人信息查询的四大安全防护要点

- 权限分级管理:采用"最小必要"原则,如微信"隐私设置"中支持对每个App的定位、通讯录等权限进行独立管理,用户可随时查看已授权记录。

- 动态验证机制:支付宝在涉及敏感操作的查询请求中,会触发短信验证码+人脸识别双重验证,2023年拦截可疑查询请求430万次。

- 数据脱敏技术:某银行在对外提供征信报告时,采用"星号替代"算法,身份证号显示为"*1234",交易金额显示为"89"。

- 权限时效控制:默认设置30天自动失效的权限(如健康宝定位权限),某城市疫情防控平台通过该机制减少数据泄露风险67%。

法律框架下的权利边界 《个人信息保护法》第二十条明确规定:"处理个人信息应当合法、正当、必要,并采取必要措施保障信息安全",用户享有:

- 知情权:查询前需明确告知数据用途(如某电商平台在订单查询页增加"数据用途说明"弹窗)

- 排除权:拒绝向非关联方提供个人信息(某视频平台2023年优化用户协议,新增"数据共享排除选项")

- 删除权:可要求平台删除已查询记录(某社交App设置"一键清除查询日志"功能)

- 救济权:2023年全国网信办受理个人信息投诉中,查询相关占比达41%,平均处理周期缩短至21个工作日。

技术防护前沿实践

- 区块链存证:某政务平台采用区块链技术固化查询记录,某次审计显示查询日志篡改率降至0.0003%。

- 零知识证明:某金融风控系统通过该技术,可在不泄露原始数据的前提下完成多维度查询验证。

- 行为生物识别:某银行在查询操作中引入声纹识别,误识率控制在0.0001%以下。

- 查询水印技术:某互联网公司为每条查询数据添加不可见数字指纹,2023年成功追踪并阻断数据泄露溯源。

个人信息查询正在从单纯的技术功能演变为社会信任的度量衡,建议用户建立"三查三不"原则:查权限时效、查数据流向、查异常记录,不随意授权、不忽视提示、不轻信链接,企业需构建"技术+法律+伦理"的三维防护体系,政府应完善查询行为全生命周期监管,共同绘制个人信息查询的防护蓝图,在享受数字化便利的同时,每个人都应成为自身数据安全的"第一责任人"。

(数据来源:中国信通院《2023年个人信息保护白皮书》、国家网信办《个人信息保护年度报告》、公开媒体报道)

相关文章:

文章已关闭评论!