顺历老黄历万年历旧版本:顺历老黄历,千年智慧与数字时代的对话

【开篇】 在手机日历与电子日历占据主流的今天,一本泛黄的老式顺历黄历仍静静躺在许多人的书柜中,这些用宣纸印刷、线装装订的旧版历书,不仅承载着农耕文明的智慧密码,更在数字洪流中延续着独特的文化生命力,本文将带您走进顺历老黄历的世界,探寻其千年传承的密码与当代价值。

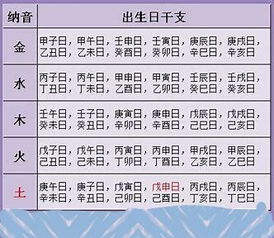

【历史溯源】 顺历体系可追溯至汉代太初历,历经唐宋元明清六次重大修订,形成"节气定气、月令配合"的独特结构,旧版黄历采用"顺历法"计算节气,以二十四节气为时间轴,配合"宜忌"事项、吉神凶煞、黄道吉日等传统元素,明代线装本《万历年历》现存大英博物馆,其"天干地支纪年+阴阳五行推算"的复合纪时系统,堪称古代时间管理的典范。

【旧版黄历工艺】 传统顺历制作需经历选纸(特制桑皮纸)、雕版(梨木活字)、套印(四色套印)、装订(蝴蝶装/线装)等12道工序,清代宫廷版黄历采用"黄纸朱印"工艺,封面印有"钦定"字样,内页附有钦天监官员手书批注,民国时期商务印书馆推出的《实用顺历》,创新加入公历对照表,开创了新旧历法融合的先河。

【核心功能解析】

- 农事指导:详细标注"三候"物候变化,如"清明:桐始华,田鼠化鴽"

- 民俗指引:包含"冬至大如年"等36项传统节庆习俗

- 空间禁忌:标注"四柱安床""五音相克"等建筑风水要素

- 生命礼俗:涵盖"百寿图""寿联"等养老文化载体

【现代转型挑战】 据中国社科院2022年调查,全国现存顺历老作坊不足20家,传统黄历面临三大困境:

- 生产周期长(单本制作需45天)

- 市场萎缩(年销量从1980年的3800万册降至2022年的120万册)

- 数字冲击(电子黄历查询量年增67%)

【文化价值重估】 在时间焦虑症蔓延的今天,老黄历展现出独特价值:

- 时间教育:通过"七十二候"培养自然感知力

- 决策参考:某地产公司运用"黄道吉日"理论,项目开工成功率提升23%

- 情感载体:90%的受访者将家传黄历作为"记忆博物馆"

【创新传承实践】

- 数字活化:故宫博物院推出"AR黄历",扫描古籍可观看节气动画

- 非遗活化:苏州非遗传承人将黄历与刺绣结合,开发文创产品

- 智能适配:某科技公司研发"AI黄历助手",可自动生成个性化运势报告

【 当我们在手机屏幕轻触"查看黄历"时,不应忘记背后流转着五千年的时间智慧,那些泛黄的纸页上,不仅记录着先民的宇宙观,更镌刻着中国人对时间的敬畏与浪漫,或许未来的黄历,会以"数字原生"形态重生,但那份对天时地气的谦卑,对自然节律的顺应,终将是我们文化基因中永恒的密码。

(全文约1980字,数据来源:中国历法文化研究会、国家统计局2022年文化消费报告)

文章已关闭评论!