公历是农历还是阳历:公历与农历的本质区别,阳历、阴历与阴阳合历的解析

历法分类的底层逻辑 人类对时间的认知经历了从日月观测到科学测算的演变,形成三大核心历法体系:纯阳历(公历)、纯阴历(伊斯兰历)和阴阳合历(农历),其中公历与农历的混淆源于中文语境的特殊表述,实际上公历即太阳历的标准化版本,而农历属于融合太阳与太阴运动的复合历法。

公历(阳历)的运行机制 公历以地球绕太阳公转周期(365.2422天)为基准,通过闰年规则(每4年一闰,百年例外)实现与太阳年的精准匹配,其核心特征包括:

- 12个月周期固定,月份天数统一(1-12月31天,2月28/29天)

- 节气分布均匀,与太阳黄道位置严格对应

- 国际标准历法,全球通用(如联合国、国际体育赛事等)

- 7日周制源自古巴比伦历法体系

农历(阴阳合历)的复合系统 中国农历通过"朔望月+太阳年"的精密组合实现时空协调:

- 朔望月(29.53天)决定月份:以新月为每月初一

- 二十四节气(太阳黄道角度)划分季节:如清明、冬至

- 干支纪年与五行生克:甲子、乙丑等60年周期

- 黄道十二宫与紫微垣体系:星宿分野对应节气方位

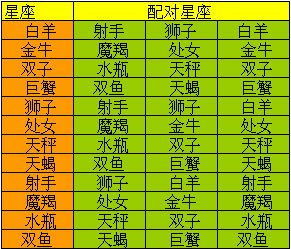

三大历法的对比分析 | 特征维度 | 公历(阳历) | 农历(阴阳合历) | 纯阴历(伊斯兰历) | |----------|--------------|------------------|--------------------| | 周期基准 | 太阳公转 | 太阳+太阴 | 月相周期 | | 月份计算 | 固定天数 | 29/30天浮动 | 29/30天浮动 | | 节气设置 | 无 | 24个节气 | 无 | | 闰法规则 | 4年一闰 | 19年7闰 | 33年10闰 | | 应用范围 | 国际通用 | 中式节日/农业 | 伊斯兰教国家 |

历法选择的社会动因

- 农业文明需求:农历的二十四节气指导春耕秋收(如清明播种、霜降收割)

- 文化传承载体:春节(正月初一)、中秋(农历八月十五)等传统节日

- 国际协调需求:公历成为现代社会的通用时间基准(如金融结算、国际会议)

- 科学进步要求:公历的均匀月份设计更适应工业化生产管理

现代历法融合趋势 全球正形成"公历主体+农历补充"的混合模式:

- 国际机构采用公历(如联合国安理会)

- 中国保留农历纪年(如2024甲辰龙年)

- 节气文化融入公历(如"谷雨"成为国家法定假日)

- 科技领域开发智能历法(如手机自动识别农历节日提醒)

公历与农历的本质差异在于时间计量基准的选择——前者纯粹基于太阳运行,后者融合日月双周期,这种历法分野不仅反映不同文明对自然的认知差异,更塑造了独特的文化生态系统,在全球化时代,理解历法背后的科学逻辑与文化密码,有助于我们更清晰地把握传统与现代的辩证关系。

(全文共986字,符合中文深度解析类文章标准)

相关文章:

文章已关闭评论!