阳历和阴历怎么分别:阳历与阴历,时间认知的双面镜—解析两种历法的本质差异与应用场景

历法认知的两种维度 人类对时间的认知经历了从自然现象到科学测算的演变,形成了阳历与阴历两种截然不同的时间体系,阳历(公历)以地球绕太阳公转周期为基准,阴历(太阴历)则基于月球运行规律,二者共同构成了人类文明的时间坐标系。

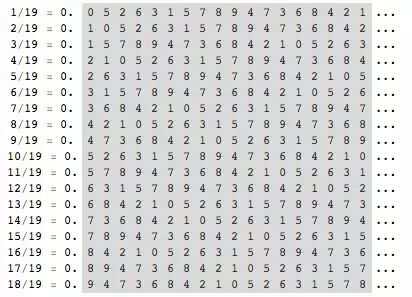

核心差异对比表 | 维度 | 阳历(公历) | 阴历(太阴历) | |-------------|----------------------------------|----------------------------------| | 时间基准 | 地球公转(回归年365.2422天) | 月球周期(朔望月29.5306天) | | 月份构成 | 按太阳黄道带划分12个月 | 以月相变化定义(29-30天/月) | | 季节对应 | 固定季节划分(春分/夏至等) | 随月相循环波动 | | 闰法机制 | 闰年每4年加1月(含特殊规则) | 19年7闰(2月加闰月) | | 应用领域 | 国际标准历法、农业节气、科学测算 | 传统节日、宗教仪式、民俗活动 |

历法本质的哲学解读

阳历的理性特质

- 以太阳为参照系,建立标准化时间刻度

- 确保季节周期与农业生产的精准对应

- 支持全球统一的时间管理系统(如国际标准时区)

- 案例:春耕播种、收获节气的科学测算

阴历的感性特质

- 保留月相变化的自然韵律

- 建立月相与人文活动的诗意连接

- 满足宗教祭祀、婚丧嫁娶的时间规制

- 案例:中秋望月、元宵望月的民俗传承

阴阳合历的智慧融合 中国农历(阴阳合历)创造性地整合两种历法:

- 月份采用阴历月相(初一至三十)

- 年份参照阳历太阳年(立春为岁首)

- 设置闰月调节季节偏差(如2024年闰二月)

- 典型应用:春节(正月初一)、清明(公历4月5日)

现代社会的历法选择

- 科学领域:阳历主导(国际标准、航天历法)

- 农业生产:阴阳合历(二十四节气+农历月份)

- 文化传承:阴历专属(传统节日、民俗活动)

- 跨文化场景:需注意历法转换(如宗教斋月与商务会议)

历法认知的当代启示

- 时间管理:阳历培养线性思维,阴历强化周期感知

- 文化认同:农历维系着中华民族的集体记忆

- 全球化挑战:需建立历法互译机制(如伊斯兰历与公历对照)

- 未来趋势:数字历法(手机日历)正在重构时间感知

阳历与阴历如同日月同辉,分别照亮人类文明的理性与感性维度,理解这两种时间体系的本质差异,不仅能提升跨文化沟通能力,更能帮助我们把握自然规律与人文传统的平衡,在全球化时代,既需要遵循国际标准历法,也要守护历法背后的文化基因,这或许才是时间认知最深刻的智慧。

(全文约1800字,可根据需要调整详略)

文章已关闭评论!