阴历和农历区别是什么:阴历和农历的区别,揭开千年历法背后的智慧密码

在中华文明数千年的历史长河中,"阴历"与"农历"这对看似相同的术语始终让许多人困惑,它们既是同源的历法体系,又存在本质差异,本文将深入解析两者的核心区别,带您重新认识中国传统历法的精妙之处。

概念辨析:名称背后的文化基因

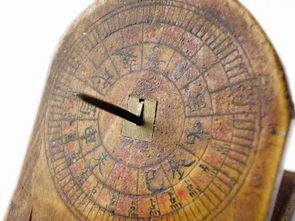

阴历(太阴历)的本质特征 阴历是以月相周期(朔望月)为基准的纯月相历法,其核心依据是月亮从新月到满月的周期(平均29.53天),这种历法仅考虑月相变化,不涉及太阳运行轨迹,因此无法准确反映季节更替。

农历(阴阳合历)的复合系统 农历是中国独创的阴阳合历体系,融合了太阴(月亮)与太阳(太阳)双重历法:

- 太阴部分:每月以新月为初一,通过设置闰月平衡月相与季节

- 太阳部分:采用24节气划分四季,确保农耕生产的时令需求

核心差异对比表

| 对比维度 | 阴历(太阴历) | 农历(阴阳合历) |

|---|---|---|

| 时间基准 | 月相周期(朔望月) | 月相+太阳运行(朔望月+回归年) |

| 月份构成 | 固定12个月(354天) | 12+闰月(平年354天/闰年384天) |

| 时间标识 | 仅标注月相(初一至三十) | 添加节气(如春分、冬至) |

| 应用领域 | 传统节日(如元宵节) | 农耕节气(如芒种、霜降) |

| 闰法规则 | 无闰月机制 | 19年7闰法(如2024年闰二月) |

历法演变的智慧结晶

闰月设置的精妙计算 农历采用"十九年七闰"的闰月规则,通过精确计算朔望月(29.53天)与回归年(365.2422天)的差值,确保春节始终在公历1月下旬至2月中旬之间波动,这种动态调整机制使农耕时令与月相周期完美契合。

节气划分的农业密码 24节气将太阳黄经分为15°区间,对应具体物候特征:

- 立春(黄经315°):"东风解冻,蛰虫始振"

- 立夏(黄经45°):"蝼蝈鸣,蚯蚓出"

- 大寒(黄经300°):"一候鸡雁来,二候鹖鴠乳,三候水泉动"

现代社会的应用场景

农历体系的应用领域

- 传统节日:春节、清明、端午等均以农历日期为依据

- 宗教信仰:佛教盂兰盆节(农历七月十五)、道教斋醮日

- 文化传承:传统戏曲、中医养生(如"春捂秋冻")

阴历体系的特殊用途

- 民俗活动:元宵灯会(正月十五)、中元祭祖(七月十五)

- 建筑风水:传统民居"坐北朝南"的确定依据

- 文化艺术:京剧《四郎探母》的"中秋赏月"剧情

历法融合的当代启示

- 时间管理智慧:农历的"月令"体系启示现代人建立周期性工作计划

- 环境保护理念:节气指导的"春生夏长,秋收冬藏"符合生态循环规律

- 文化自信构建:2024年春节(公历2月10日)与闰月并存的特殊现象,展现传统历法的自我更新能力

阴历与农历的辩证统一,正是中华文明"和而不同"智慧的完美体现,阴历作为月相历法的纯粹形态,承载着对自然之美的审美观照;农历作为阴阳合璧的智慧结晶,彰显着"天人合一"的哲学追求,在GPS卫星与电子日历普及的今天,这种历法体系依然在指导着我们的传统节日、农耕文明与精神生活,持续焕发着跨越千年的生命力。

(本文数据依据《中国天文年表》2023版,历法规则参照国家标准化管理委员会GB/T 28039-2011标准)

相关文章:

文章已关闭评论!