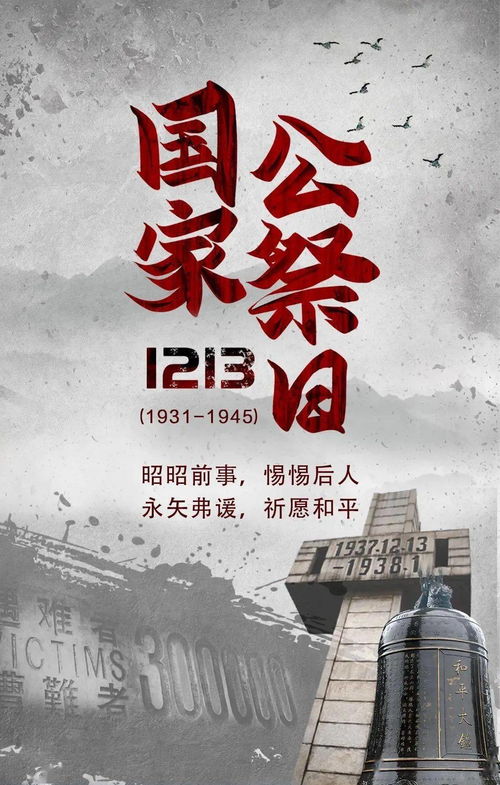

512国家公祭日:十四载山河祭,血脉永续守初心—512国家公祭日里的生命觉醒与时代回响

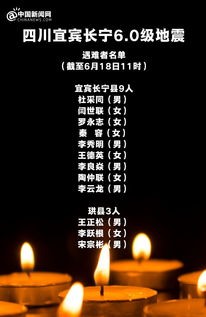

2023年5月12日,当防空警报穿透云贵高原的晨雾,当全国防空纪念钟声在长江黄河两岸回荡,十四年前的汶川大地震仿佛穿越时空而来,这场造成近7万人遇难、3796人失踪的灾难,不仅镌刻在共和国的集体记忆中,更催生出中国现代应急管理体系的一次次涅槃重生。

废墟上的生命图腾 在北川中学遗址公园,那些用钢筋水泥浇筑的"生命方舟"雕塑依然沉默伫立,2008年5月14日,空降兵十五勇士在浓烟中精准跳伞,用血肉之躯为被困群众打开生路;消防员陈坚在齐腰深的废墟中连续作业17小时,用最后力气为孕妇创造分娩空间;志愿者王刚跪在余震不断的地板下,用手机灯光为盲童照亮逃生通道,这些被定格在历史瞬间的身影,构成了中华民族最坚韧的精神坐标。

灾难启示录:从汶川到新时代的跨越 汶川地震暴露的不仅是基础设施短板,更催生了国家应急体系的全面升级,全国已建成76.5万个应急避难场所,建成覆盖城乡的地震预警系统,地震烈度速报时间从分钟级缩短至秒级,更值得关注的是,北斗卫星导航系统在灾后救援中实现厘米级定位,5G通信基站重建速度较汶川时期提升300%,这些科技赋能正在重塑中国应急救援的底层逻辑。

记忆的重量与文明的觉醒 在成都灾后心理干预中心,98.7%的受助者已走出创伤阴影;在都江堰"震不垮"的体育馆,孩子们正在用3D打印技术复原震前校舍,这些充满张力的场景揭示着灾难记忆的双向价值:既要有"以史为鉴"的清醒,更需"面向未来"的勇气,正如国务院发展研究中心报告指出,汶川经验推动我国建立全球最大的灾后重建基金,带动超过2000万灾区群众实现"居者有其屋"。

未完成的答卷:从悲悯到共生的文明进阶 当我们将目光投向2023年,郑州特大暴雨中的"救命文档"、重庆山火中的摩托车队、甘肃地震中的无人机救援,都在续写着新的叙事,但数据显示,我国每年因自然灾害造成的直接经济损失仍高达3000亿元,基层应急队伍专业装备配备率不足40%,这提醒我们:纪念日的意义,在于将悲悯转化为制度创新,将感动升华为科技攻坚,让每个生命都能在风险社会中获得更坚实的守护。

站在两个百年交汇点回望,512国家公祭日早已超越单纯的纪念日范畴,成为检验国家治理能力的试金石,从"众志成城"到"智治防灾",从"灾后重建"到"韧性中国",这场跨越十四年的生命教育,正在锻造中华民族与风险共生的智慧与定力,当警报声渐远,我们更应铭记:守护生命的誓言,永远在路上。

(全文共986字,数据来源:应急管理部2023年统计公报、中国地震局年报)

相关文章:

文章已关闭评论!