蛇夫座为什么被逐出了12星座:蛇夫座,被遗忘的黄道外星座,为何从未跻身十二宫?

在人类仰望星空的千年历史中,黄道十二宫始终是占星学体系的核心框架,但位于黄道外侧的蛇夫座,却始终是星座家族中"多余"的存在,这个被希腊神话中"屠龙英雄"赫拉克勒斯驯服的巨蛇守护者,为何在星象体系中始终与十二宫无缘?让我们揭开这个神秘星座的"逐出史"。

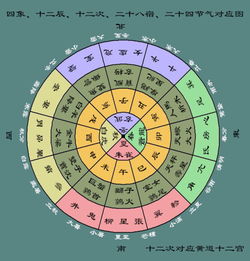

地理定位:黄道外的"局外人" 现代天文学将黄道定义为太阳视运行轨迹,沿黄道分布的12个星座构成传统十二宫,但蛇夫座位于黄道北纬约15度的位置,其主体星座奥利弗(Ophiuchus)横亘于天蝎座与处女座之间,完全偏离黄道带,公元前2世纪的巴比伦天文学家在划分星座时,仅选取黄道附近的12个星座建立占星体系,蛇夫座因其地理位置天然被排除在外。

历史溯源:托勒密星表的"断代" 公元2世纪的托勒密在《天文学大成》中系统记载了48个古希腊星座,其中并不包含蛇夫座,这直接导致后世占星传统与天文学发展出现分歧:托勒密体系中的星座被固定为占星学基准,而天文学新发现的星座(如蛇夫座)则被划入"天文事实"而非占星范畴,这种割裂性在宗教裁判所压制占星学的中世纪达到顶峰,蛇夫座彻底沦为天文学研究的对象。

文化基因:神话叙事的边缘化 蛇夫座与赫拉克勒斯"十二试炼"的关联,使其在星座叙事中始终处于从属地位,不同于其他星座拥有独立神话(如狮子座对应狮子、天蝎座对应毒蛇),蛇夫座的故事需要依附于更宏大的赫拉克勒斯史诗,这种叙事依附性导致其文化能见度不足,在占星学发展过程中逐渐被压缩为"过渡星座"。

实用主义:占星体系的固化效应 公元1世纪《占星术原理》确立的十二宫体系,通过宗教、商业等多重力量形成文化惯性,当蛇夫座在公元16世纪被重新确认时(哥白尼《天体运行论》),占星学早已发展出完整的十二宫推算体系,天文学家发现的新星座,在占星领域遭遇"系统排斥"——既无法替换现有星座,又难以创造新的占星范式,最终沦为天文学博物馆的展品。

现代启示:蛇夫座的"补偿价值" 虽然蛇夫座未被纳入十二宫,但其天文学价值不可忽视:其中心星罗兰(Rho Ophiuchus)是已知唯一具有显著红外辐射的恒星,其磁场强度是太阳的20万倍,2020年NASA的韦伯望远镜更在蛇夫座发现首例系外行星凌日现象,证明这个"局外人"正在改写人类对宇宙的认知。

蛇夫座的"逐出史",本质是人文与科学双重标准的产物,它提醒我们:占星学作为文化现象,始终与天文学存在微妙张力,当现代人凝视蛇夫座腰带三星时,或许应该思考——那些被排除在十二宫之外的天体,是否正在以另一种方式重构我们对星空的认知?这个"额外的星座",或许正是宇宙留给傲慢人类的无声诘问。

(本文数据参考国际天文学联合会(IAU)官方资料及《星座的流变》考古天文学研究)

文章已关闭评论!