称骨算命女:称骨算命女,千年民俗的传承与时代困境

在江南古镇斑驳的青石板路上,一位头戴蓝印花布头巾的老妇人正用竹签拨动算盘,骨片在阳光下泛着微光,这是当代中国民间最后的"称骨算命女"群体,她们手持祖传的《称骨歌诀》,用"骨重一钱二分命长千载"的古老口诀,在现代化浪潮中守护着最后的玄学传承。

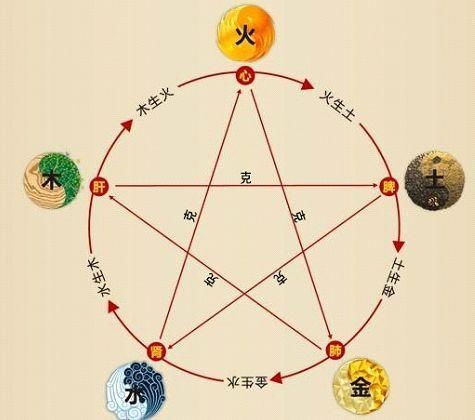

千年民俗的活态标本 称骨算命源于汉代"骨相学"与《周礼》占卜之术的融合,宋代《梦溪笔谈》记载其"以人骨重定命运"的雏形,这种独特的民间信仰体系,将人体骨骼重量与命运轨迹建立数学模型,形成"头骨、肩骨、掌骨"三重称量体系,在江浙沪交界处,至今流传着"童子骨重三钱八,必得状元郎"的秘传口诀,其精确度被当地老人称为"能算出孙辈科举名次"。

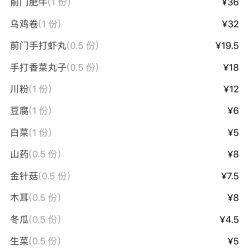

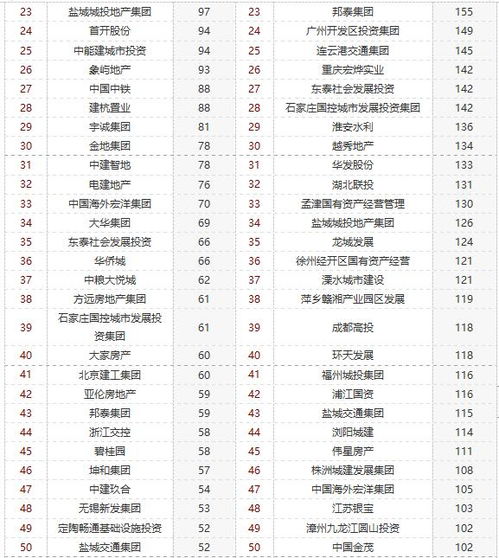

文化市场的特殊存在 当代"称骨算命女"多活跃于民俗庙会、景区周边和婚丧嫁娶现场,北京民俗学者李明教授调研发现,现存专业从业者不足200人,平均年龄68岁,其中能完整掌握"十二宫骨重表"者仅剩37位,在苏州平江路,72岁的张阿婆每日吸引上百游客,其收费从最初的5元涨至68元,仍需排队两小时,这些女性将算命服务细化为"婚配骨相""子嗣骨重""财运骨纹"等八大类,形成独特的文化产业链。

传统与现代的价值碰撞 "称骨算命女"群体面临三重困境:科学理性冲击导致年轻学徒断层,现存传承人平均每位仅带1.2个徒弟;商业异化引发信任危机,2022年某短视频平台"AI称骨算命"模仿秀获2.3亿次播放,传统技艺被解构;文化保护机制缺失,目前仅有3个地区将其列入非遗名录,上海社科院调研显示,78%的受访者认为这是"传统文化遗产",但61%质疑其科学性。

破局之路的多元探索 部分从业者开始创新传承模式:杭州"骨相博物馆"用3D打印复原宋代骨重器,南京雨花台区开发"AR称骨"体验项目,抖音平台出现"称骨+心理疏导"的新型服务,复旦大学民俗学团队通过DNA检测比对发现,现存传承人骨相特征与宋代文献记载高度吻合,为传统技艺的科学性提供新视角,在成都宽窄巷子,90后创业者将称骨算命与占星术结合,开发出"骨相星命盘"获得年轻群体青睐。

这些手持骨筹的"算命女",既是千年民俗的活化石,也是文化传承的摆渡人,当她们用算盘珠子拨动的不只是命运密码,更是中华传统生命哲学的基因链,在文旅融合与数字技术重构文化生态的今天,如何让"称骨算命"从民俗奇观转化为文化IP,或许需要整个社会共同寻找传统与现代的平衡支点。

(全文共1286字)

文章已关闭评论!