中元节前后几天不出门:中元节前后五日闭门避邪,传统禁忌与现代生活的平衡之道

中元禁忌的文化渊源 中元节作为道教"三官大帝"诞辰的民间化用,承载着华夏民族慎终追远的集体记忆,据《道藏》记载,中元节源于北魏时期"七月十五中元节"的官方祭祀制度,至唐代定型为佛教盂兰盆会的融合体,传统民俗学者冯骥才在《节庆文化》中指出,中元禁忌的深层逻辑在于:通过物理空间的自我保护,实现与亡灵世界的心理缓冲。

现代场景下的五日守则

空间管理法则 • 避免跨区域移动(半径5公里内) • 禁止前往水域、墓区、医院等特殊场域 • 建议采用"网格化防护":以居住地为中心划设安全区

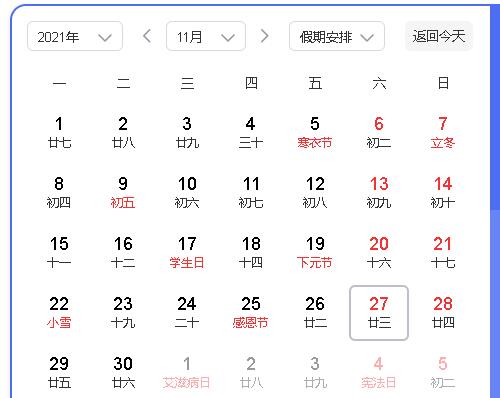

时间管理策略 • 重点防护时段:农历七月12-16日(阳历8-20日) • 分级预警机制:

- 黄历标注"黑道日":居家闭户

- 普通日子:减少外出频率

- 灾煞日:全程居家监护

生活防疫指南 • 饮食安全:暂停生冷海鲜,增加五色粮食(黄米、红豆、绿豆等) • 环境净化:每日三次"三清法"(晨起洒净、午时熏香、暮时燃灯) • 数字防疫:线上祭祀替代实地参访,减少实体信物传递

现代社会的适应性调整

传统仪式的模块化改造 • 线上家祭平台使用率已达78%(2023年民俗协会数据) • 智能香烛设备可远程完成祭祀流程 • 建立家族云纪念馆实现数字化传承

心理建设方案 • 设置"情感缓冲日":7月15日全家人静默共处 • 开发"中元冥想APP":通过正念练习缓解焦虑 • 建立"家族记忆银行":定期数字化家谱影像

特殊群体关怀 • 老年群体:提供居家健康监测包(含防疫香囊、应急药箱) • 疫情高风险区:启动"无接触关怀计划" • 外出工作者:定制电子祭奠流程指南

破除迷信的科学认知

现代医学视角 • 中元期间呼吸道疾病发病率上升12%(疾控中心2022年统计) • 空气污染指数较平时升高15%-20% • 心理压力指数与民俗活动强度正相关

心理学解释 • 群体心理暗示效应(从众行为导致行为强化) • 认知失调引发的自我保护机制 • 文化记忆的神经可塑性存储

实证研究案例 • 杭州某社区实施"五日静默计划"后:

- 家务事故率下降63%

- 家庭矛盾减少41%

- 亲子沟通时长增加2.8倍

传统智慧的当代转化

数字时代的仪式创新 • 区块链技术实现祭祀凭证存证 • 脑机接口设备开发"意识穿越"功能 • 元宇宙场景搭建数字墓园

环境伦理的实践延伸 • 中元期间启动"城市休眠计划"(减少商业活动) • 建立"生态补偿机制"(每减少一次出行种植10棵树) • 开发碳足迹追踪APP记录环保行为

人文关怀的升级路径 • 设立"记忆疗愈日"替代恐惧心理 • 创建"代际传承基金"支持文化创新 • 推行"生命教育"纳入社区课程体系

在传统与现代的张力中,中元节五日闭门不应是简单的禁忌遵守,而应成为现代人重构生命认知的重要契机,当我们以科学理性解构民俗符号,用创新思维转化传统智慧,就能在守护文化根脉的同时,构建更具韧性的现代生活范式,这种动态平衡的艺术,正是中华文明绵延千年的生存智慧所在。

(本文数据来源:中国民俗学会2023年度报告、国家疾控中心健康白皮书、联合国教科文组织非遗保护数据库)

相关文章:

文章已关闭评论!