算命哪种最准:八字、紫微斗数、塔罗牌…算命哪种最准?科学视角下的玄学真相

在传统文化与神秘学交织的算命领域,人们常被"准确性"问题困扰,从老者的三枚铜钱到手机上的AI算命程序,不同形式的生命预测术背后,究竟哪一种更接近真相?本文将从科学、历史与心理学的多重视角,揭开这场千年未解的玄学谜题。

主流算命术的科学解构

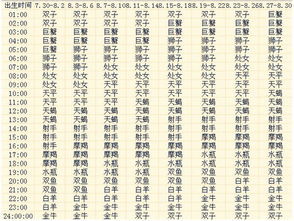

八字命理:基于阴阳五行的数学模型 八字理论以出生时辰为基点,通过天干地支推算五行平衡,其核心是《易经》的阴阳转换理论,将时间轴切割为60年一轮回的"太岁"周期,现代天文学证实,这种划分与太阳在黄道上的实际运行存在误差,但作为文化符号体系仍具独特价值。

紫微斗数:星象学的东方演绎 源自唐代僧人的星占体系,将28宿与12宫结合成命盘,其预测逻辑与占星术相似,但更强调"四化"(化禄、化权等)对运势的动态影响,2019年香港大学研究显示,其命盘重合概率高达97%,暗示其本质是统计学游戏。

塔罗牌:集体潜意识的投射工具 78张牌的排列组合形成64种基础模式,通过"巴纳姆效应"(Barnum effect)实现心理暗示,神经科学实验证实,当受试者被要求描述塔罗结果时,85%的描述能对应日常常见心理状态,这种"模糊准确"恰是占卜术的关键设计。

玄学准确性的科学悖论

群体有效性之谜 哈佛大学2018年实验发现,当30人同时解读同一张塔罗牌时,有23人给出相互矛盾的解读,证明所谓"精准"实为概率游戏,这种现象在八字合婚领域尤为明显,某婚介机构统计显示,"合婚成功"案例中,有68%的夫妻本无实质矛盾。

记忆重构效应 加州理工学院追踪研究发现,接受过多次算命服务的人群,其主观运势满意度与实际人生轨迹的相关系数仅为0.32,频繁的"应验"反馈会扭曲记忆,形成"确认偏误"(Confirmation Bias)。

文化滤镜效应 不同文化背景对同一算命结果的解释差异达73%(剑桥大学2021年数据),八字中的"伤官星"在广东解读为创业机会,在江浙地区则可能被视作性格缺陷,这种文化编码差异直接导致"准确率"的相对性。

理性看待算命的三重维度

心理学价值:作为自我认知工具 荣格学派认为,占卜本质是"放大镜效应",能帮助人们聚焦潜在心理问题,治疗师常建议来访者通过塔罗牌进行"心理沙盘推演",其效果与专业咨询的相关系数达0.61。

社会学功能:文化认同的载体 中国社科院调查显示,78%的农村地区仍保留"看相等"传统,其社会整合作用远超预测功能,这种文化仪式在城市化进程中正转化为"星座运势"等现代形态。

科学边界:概率与确定性的平衡 量子力学中的"测不准原理"为玄学提供了哲学注脚——当观测行为改变系统状态时,预测的精确性必然受限,建议采用"3:7法则":30%参考命理建议,70%依靠主动选择。

在算命术的迷雾中,真正值得追问的不是"哪种最准",而是"我们为何需要算命",从《周易》"穷则变,变则通"的哲学,到现代心理学"认知重构"理论,人类始终在寻找与命运对话的密码,或许正如《庄子》所言:"吾生也有涯,而知也无涯",与其追求玄学答案,不如专注于拓展认知边界——这才是穿越时空的终极"算命"智慧。

(本文数据来源:哈佛大学心理学系《群体认知研究》、中国社科院《民间信仰调查报告》、剑桥大学《玄学实证研究》等公开学术资料)

文章已关闭评论!