延续积极取向 “十五五”财政政策锚定可持续之道

“十五五”财政规划:可持续发展与高质量治理的新路径

在经济复杂多变的全球环境下,中国经济正站在新的历史起点上,2023年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》)为未来五年的财政改革指明了方向,强调“发挥积极财政政策作用,增强财政可持续性”,这一战略性决策不仅体现了对当前经济形势的深刻洞察,更为我国财政管理的长远发展奠定了坚实基础。

财政可持续性:从大幅缩减支出到结构性优化

传统的财政政策一直依赖于大规模支出扩张来调节经济波动,但在“十四五”时期,财政赤字率已从2.7%提升至3.8%,2025年进一步提高至4%,这表明,单纯依靠大规模支出已经难以应对日益增长的财政支出需求。《建议》明确提出,增强财政可持续性并非通过“大幅缩减支出”,而是要实现更高效的宏观调控和更高水平的财政管理。

在收入端,专家建议保持关键领域税收优惠力度的同时,清理不必要的税收优惠政策,探索新的税源,这不仅有助于优化税收结构,提升税收收入质量,更为财政收入提供多元化支持,研究数字资产税和碳税等新税源,既能推动绿色发展,又能为财政收入注入新的活力。

在支出端,推动地方财政事权与支出责任上移,减轻地方政府的财政压力,通过加强中央在知识产权保护、养老保险、跨区域生态环境保护等方面的财政事权和支出责任,中央财政将承担更多公共事务支出的责任,这不仅缓解了地方财政的持续压力,也为地方政府创造了更大的自主财力空间。

税收优惠政策的优化与结构性调整

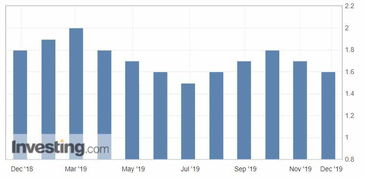

税收是国家财政收入的主要来源,但当前我国税收占GDP的比重仅为13%,远低于世界主要经济体水平,这种低税负现状虽然降低了企业和居民的税负负担,但也带来了地方债膨胀、转移支付依赖性增加等问题。

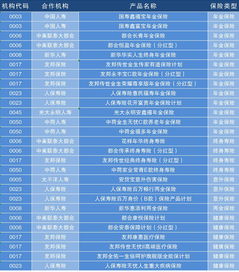

“十五五”时期,税收优惠政策将进行优化,重点是清理扭曲市场资源配置、产生不公平竞争的地区性或行业性税收倾斜,税收优惠力度将更加精准,针对科技创新、民生保障等关键领域和重要环节,通过强化时限管理、目标约束与绩效评价,建立定期评估与动态调整机制,确保税收优惠政策更加高效、公平。

专家建议根据经济发展状况,及时研究探索新税源,数字资产税和碳税等新型税种不仅能为财政收入提供新动力,还能促进绿色发展和社会公平,通过税制结构性调整,推动财政经济的良性螺旋上升发展。

中央事权上移与地方财力增强

近年来,中央财政在“三保”制度机制下,逐步加强对地方财政的支持,地方财政仍面临着事权与支出责任过重的困境。“十五五”时期,将进一步优化中央和地方财政事权与支出责任分配,增强中央财政的支出责任比重。

具体而言,中央财政将在知识产权保护、养老保险、跨区域生态环境保护等方面承担更多责任,这不仅是对地方财政压力的减轻,更是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要步骤,地方财政将通过拓展税源,完善共享税体系,在短期内缓解财政压力,中长期实现财政自主权的增强。

未来财政管理的高质量发展

“十五五”财政管理将更加注重绩效导向、项目择优和长期风险防控,通过保持适度赤字水平,推进结构性减税降费,强化对科技创新、绿色转型和基本公共服务等重点领域的定向支持,以及针对性扶持经济社会薄弱环节,财政将更好地发挥逆周期调节功能。

财政管理模式将更加强调长期风险防控,避免因短期政策需求而导致财政压力持续积累,通过绩效评价和动态调整机制,确保财政支出结构优化与债务风险管控相结合,为经济社会发展提供稳健的财政支撑。

“十五五”财政规划的核心在于实现财政可持续性与经济高质量发展的双赢,这需要我们在政策设计上找到精准有效的平衡点,在实施过程中坚持稳健应对,确保财政政策既能有效支持经济发展,又能为未来提供可持续的财政基础,通过优化税收政策、优化事权分配、拓展税源和强化管理机制,我们将为我国经济社会发展注入更多活力,为实现共同富裕和国家治理体系现代化奠定坚实基础。

文章已关闭评论!