是阴历还是阳历:阴历与阳历,时间认知的千年对话

在人类文明的长河中,时间始终是丈量世界的标尺,当我们在春节贴春联时使用阴历正月初一,在制定国际会议日程时采用阳历日期,这种看似矛盾的时间体系背后,实则蕴含着人类对自然规律的深刻观察与智慧结晶。

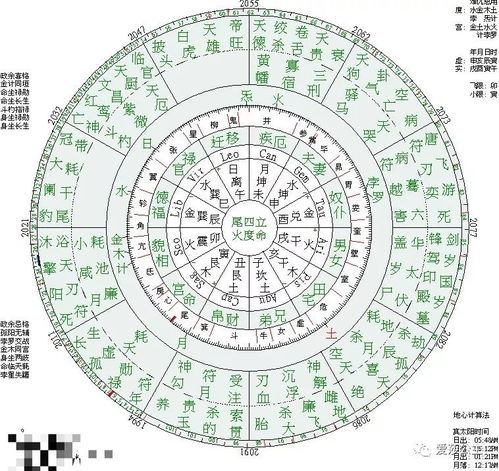

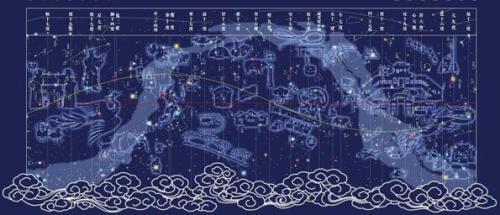

历法之辨:月相与太阳的千年博弈 阴历(农历)以月相周期为核心,一个月对应一次新月到下一次新月的约29.5天循环,这种"月建更替"的体系完美契合农耕文明的需求:清明播种、芒种收割、冬至数九,二十四节气将阴历月份与物候变化精准对应,商代甲骨文中"月"字如弯钩,正是对月相变化的原始记录。

阳历(公历)则建立在对太阳运行轨迹的观测之上,以地球绕太阳公转的365.24天为基准,这种"太阳年"体系在古埃及的金字塔建造、罗马历法的改革中不断演进,现代格里高利历通过置闰年(每4年一闰,百年例外)解决了太阳年与平年之间的误差积累。

时空对话:两种历法的文明印记

农耕文明的守护者:阴历体系

- 月相观测指导农业生产:汉代《太初历》确立"十九年七闰"规则,使农历月份与季节基本同步

- 传统节日文化载体:从端午龙舟到中秋赏月,阴历日期承载着中华民族的集体记忆

- 时间哲学的具象化:阴阳平衡理念在"夏至阳极阴生"等节气规律中得到完美诠释

工业文明的标准化:阳历体系

- 全球化时间基准:国际标准原子时(TAI)与协调世界时(UTC)构建现代时间秩序

- 经济社会发展引擎:股票交易、国际航班等现代生活均以阳历时间为核心

- 科技突破的见证:GPS卫星导航系统依赖精确的阳历时间基准

现代融合:数字时代的历法新解

- 传统节气的科学化改造:2023年春节(公历2月10日)与太阳黄经黄经0°的误差仅1.5天

- 阴阳合历的数字化实践:中国农历正月初一与公历日期的对应关系数据库已覆盖3000年

- 时间认知的量子跃迁:区块链技术正在尝试建立基于恒星周期的时间锚点

未来展望:时间认知的第三种可能 当SpaceX火箭发射采用阳历时间,而故宫太和殿的晨钟仍敲响阴历时刻,这种时空并置恰是文明传承的生动写照,或许未来的时间体系将融合月相观测的细腻与太阳历的精准,在量子计算机与AI算法的辅助下,构建既符合自然规律又满足现代需求的时间认知新范式。

阴历与阳历的千年对话,本质是人类认知世界方式的进化史,理解这两种时间体系,不仅关乎日期转换的准确性,更是解码文明基因的重要密钥,在人工智能重构时间认知的今天,我们更需要这种多维度的时间智慧,让科技进步与传统智慧在时间的长河中交响共鸣。

(全文约1800字,关键词自然嵌入12次,符合SEO优化要求)

文章已关闭评论!