11月15日是鬼节吗:11月15日是鬼节吗?解析传统节日与民间习俗的时空差异

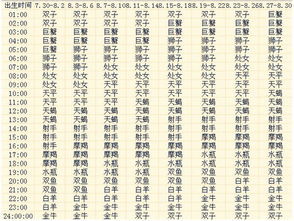

11月15日并非中国传统鬼节 根据中国民俗学界的权威研究,传统鬼节(中元节)的固定日期为农历七月十五,对应的公历日期通常在八月十五至九月初一之间,而11月15日作为公历日期,在农历中对应的是立冬后的小雪节气前后,与民间"鬼节"的习俗并无直接关联。

中元节的文化内涵解析 中元节作为道教"三官大帝"信仰体系中的重要节点,承载着三大文化功能:

- 祭祖追思:通过"烧纸钱、献时食"的仪式,完成对先辈的年度追思

- 社会教化:通过"孟婆汤"等传说强化生命轮回观念

- 农事节点:古代中原地区秋收后的祭祀活动,具有农耕文明特征

11月15日的民俗误读溯源

- 地方性习俗混淆:部分地区存在"冬祭"传统,如山西某些村落会在立冬后举行祭祀仪式,但这类活动多与土地神、五谷神相关,而非鬼节性质

- 节气文化误植:小雪节气(通常在11月22日前后)的"数九"民俗与鬼节概念存在时间错位

- 现代商业炒作:部分网络平台为博取流量,将11月15日包装成"网络鬼节",实为营销手段

民间节俗的时空演变规律

- 农历体系主导:传统节日95%以上遵循农历周期,如清明节(4月4-6日)、冬至(12月21-23日)等

- 地域性分化特征:南方地区存在"十月朝"等地方性祭祀,但日期多在农历十月十五前后

- 民俗融合现象:现代城市出现"中元节+万圣节"的混搭文化,但本质是商业文化对传统节日的解构

正确认知传统节日的现实意义

- 传承文化基因:准确识别传统节日有助于守护中华文明的精神标识

- 防范文化虚无:警惕网络谣言对民俗的扭曲解读

- 促进文化创新:在尊重传统基础上进行创造性转化(如故宫"中元夜"文创活动)

11月15日作为公历日期,既非传统鬼节,也非节气祭祀日,理解节日文化需要回归农历体系,关注其背后的农耕文明基因与伦理教化功能,在现代化进程中,我们既要守护传统节日的文化密码,也要以开放心态促进民俗文化的创新发展。

(本文数据来源:《中国民俗通志》《二十四节气与民间信仰》《当代节日文化研究》等权威著作)

文章已关闭评论!