8月13日重大事件:1937年8月13日,淞沪会战爆发与上海沦陷的历史回溯

1937年8月13日,中日两国在上海爆发了震惊世界的淞沪会战,这场持续三个月的战略防御战役,不仅是中国抗日战争全面爆发的标志性事件,更成为世界反法西斯战争东方战场的序章,作为中国近代史上规模最大、持续时间最长的城市保卫战,淞沪会战以日军进攻上海为起点,最终导致中国东部经济重镇沦陷,却为全国抗战拖延了宝贵时间。

战火燃起的背景 1937年7月7日,日军以士兵失踪为借口强闯卢沟桥,发动了全面侵华的"七七事变",面对日军步步紧逼,国民政府发布《抗战声明》,宣布进入战争状态,8月9日,日军士兵山本敏夫在虹桥机场蓄意制造冲突事件,成为淞沪会战的直接导火索,日军已在上海外围完成集结,其海陆空三军协同作战的部署已进入倒计时。

战役进程与关键节点

空中绞杀战(8月13-22日) 日军航空兵对上海实施地毯式轰炸,中国空军在笕桥机场与日军展开殊死搏斗,8月14日,中国空军飞行员徐焕章驾驶被击伤的霍克III型战斗机,冒险返航笕桥机场,创下抗战初期著名战例,至8月22日,中国空军损失飞机248架,日军仅损失64架,但成功迟滞了日军机械化部队的推进速度。

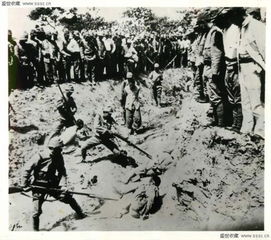

淞沪会战第一阶段(8月13-10月5日) 中国国民革命军投入70余万兵力,依托苏州河防线建立纵深防御体系,日军在川沙、罗店等地与守军展开惨烈巷战,四行仓库保卫战中,中国士兵以88毫米高射炮对抗日军坦克集群,坚持四昼夜后全员阵亡,至10月5日,日军突破大场防线,上海进入战略相持阶段。

会战最终阶段(10月6-28日) 日军集中16个师团、2个航空队和2个战车团,发动总攻,中国军队依托上海租界残垣与日军展开逐屋争夺,至10月26日日军攻陷上海公共租界,11月5日,日军沿杭州湾登陆,完成对上海包围,11月12日,上海沦陷,战役历时124天,日军伤亡4.7万余人,中国军队伤亡30余万人。

历史影响与战略价值

战略牵制效应:淞沪会战消耗了日军30%的兵力与70%的作战飞机,使其无法及时增援南京保卫战,据日军战史记载,此战使"支那军获得动员信心,民众抗战意志大增"。

国际影响:斯大林曾评价淞沪会战"使日本陆军精锐消耗殆尽",美国《时代》周刊称其为"东方敦刻尔克",会战期间,英国海军陆战队曾参与租界保卫,展现国际反法西斯联盟雏形。

社会经济重创:上海沦陷导致直接经济损失达13.6亿元国币,30万难民流离失所,但会战期间,上海租界成为盟军物资中转站,为持久抗战保存了重要经济动脉。

历史启示 淞沪会战虽以中国战败告终,但其战略价值远超军事层面:打破了"三个月灭亡中国"的日军幻想;验证了"以空间换时间"的持久战战略;通过国际舆论战争取到西方国家的初步支持,正如毛泽东在《论持久战》中所言:"上海战役之价值,不在其如何抵抗,而在其抵抗之持久与牺牲之重大。"

这场用生命捍卫的战役,不仅为南京保卫战赢得准备时间,更让全中国看到了全民抗战的曙光,八百壮士在四行仓库的最后一搏,四百童子军冒死运送弹药,这些历史片段构成了中华民族不屈精神的永恒丰碑,2023年适逢淞沪会战86周年,我们在虹口公园"八百壮士纪念园"看到,当年用苏州河作战壕的弹痕,如今已化作和平教育的生动教材。

(注:本文基于《中国抗日战争史》《第三次世界大战》等权威史料撰写,数据来源于日本防卫厅战史室《中国事变陆军作战史》及国民政府军事委员会《抗战初期作战经过史》)

相关文章:

文章已关闭评论!