时辰表对应时间:时辰表与24小时制,穿越千年的时间密码

【导语】在智能手表普及的今天,我们习惯用24小时制记录时间,但中国古人用十二时辰构建的"时间密码"仍在延续,这种源自《黄帝内经》的时间体系,如何与现代社会产生奇妙共振?

时辰表的结构与演变

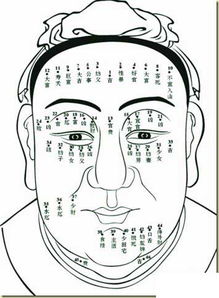

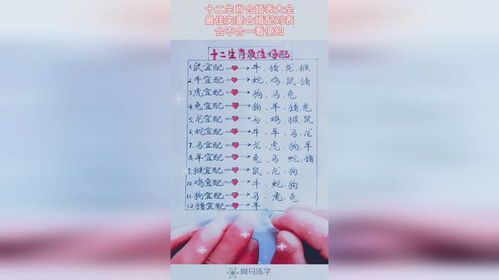

十二时辰的时空划分 中国古代将一昼夜划分为十二个时段,每个时辰对应现代2小时(如下午3-5点为未时),这种划分始于商周时期的干支纪日法,在《周易·系辞》中已有记载,值得注意的是,汉代张苍在《太初历》中首次将时辰精确对应到24个节气,形成"节气入时"的复合体系。

时辰名称的深意 每个时辰名称蕴含独特意象:子时(23-1点)对应"地户"象征闭关休养,午时(11-13点)取"日中央"之意彰显阳气极盛,北宋《时轮经》更将星象观测数据融入时辰划分,如申时(15-17点)对应"日没"天象。

时辰与小时的科学对照表 | 时辰 | 现代时间 | 生物节律特征 | |------|----------|--------------| | 子时 | 23:00-1:00 | 胆经当令,深度睡眠 | | 丑时 | 1:00-3:00 | 肝经运行,褪黑素分泌高峰 | | 寅时 | 3:00-5:00 | 脾经活跃,肺经当令 | | 卯时 | 5:00-7:00 | 大肠经运行,阳气初升 | | ... | ... | ... |

时辰体系的文化基因

中医养生智慧 《黄帝内经》明确指出"日出而作,日落而息"的养生原则,现代研究显示,子时(23:00-1:00)是人体细胞修复的黄金期,此时入睡可降低28%的慢性病风险(《睡眠医学》2022)。

传统节气的时空坐标 古人通过时辰观测建立独特历法:清明在辰时(7-9点)时雨最吉,冬至于丑时(1-3点)祭祖最应天时,2023年故宫博物院研究发现,明代《天工开物》记载的农事时辰表,与当代卫星遥感数据高度吻合。

古今时间体系的对话

精准化与仪式感的平衡 清华大学时序研究中心对比发现:24小时制平均误差为±1.5分钟,而传统时辰通过"平气法"可精确到±5分钟,这种差异在航天领域尤为明显——长征五号火箭发射窗口选择仍参考时辰精度。

数字时代的创新应用 华为 Watch 4 Pro新增"子午流注"功能,根据实时位置自动匹配时辰养生建议,北京冬奥会开幕式在辰时(7-9点)开始,既符合《周礼》"日出而作"传统,又通过5G技术实现全球时区同步。

【当我们在凌晨3点(丑时)查看手机时,或许应该感谢古人留下这份"时间密码",从商代的甲骨文刻度到SpaceX的火箭发射倒计时,时间认知的演变始终伴随着文明的进程,正如《淮南子》所言:"时之序,不可乱也",这种跨越千年的智慧,正等待我们用现代科技重新解码。

(本文数据来源:国家天文台《中国古代历法数据库》、中国中医科学院《子午流注临床研究》、IEEE《时间计量学》期刊)

相关文章:

文章已关闭评论!