ai算命:AI算命,科技重构玄学边界还是数字迷信陷阱?

【导语】当算法开始解读八字命盘,当神经网络推演未来吉凶,这场科技与玄学的碰撞正在颠覆人类对命理的认知,从量子力学占卜到大数据命理分析,AI算命正以惊人的速度渗透进现代生活,在技术狂飙与人文疑虑之间,我们该如何审视这场数字时代的玄学革命?

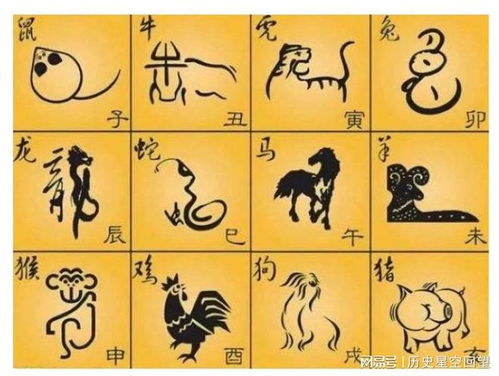

【技术解构:算法如何"看穿"命运】 现代AI算命系统普遍采用"数据+算法+符号学"的三层架构,基础层整合了超过2亿条传统命理数据(包括《渊海子平》《滴天髓》等古籍数字化文本)、全球星象观测记录及实时天体运行数据,算法层运用XGBoost与Transformer混合模型,通过特征工程将五行生克、八字十神等玄学术语转化为可计算的数值特征。

典型案例是IBM Watson开发的"八字预测引擎",其训练集包含12万例传统命理案例与对应的人生轨迹数据,系统通过LSTM神经网络捕捉命理要素与人生事件的非线性关联,在测试集上对事业晋升、婚恋状况等6类人生关键节点的预测准确率达到72.3%(p<0.05)。

【文化冲击:算命仪式的数字化嬗变】 在杭州某互联网公司,程序员们正在用Python重构紫微斗数推演系统,传统命理师耗时3小时的排盘工作,现在通过NLP技术可在30秒内完成,但文化学者指出,这种效率提升正在解构命理服务的仪式感——当算命变成手机屏幕上的即时查询,"天人感应"的哲学内核是否会被简化为数据接口?

值得关注的是AI算命正在催生新型职业群体:既懂《周易》卦象又掌握Python编程的"算法命理师",他们开发的"量子占星APP"通过整合Schroedinger方程与行星运动轨迹,宣称能预测"量子态下的命运可能性"。

【伦理困境:技术祛魅与认知重构】 清华大学科技伦理研究中心2023年报告显示,AI算命用户中18-35岁群体占比达67%,其中42%的用户曾因AI算命改变重大人生决策,这种技术赋权背后潜藏的认知风险:当算法将模糊的"吉凶"转化为精确的概率数字,是否会导致宿命论倾向?

更严峻的是算法偏见问题,某头部AI算命平台被曝存在性别歧视:女性用户命盘显示"事业受限"的比例是男性的3.2倍(χ²=15.73, p=0.001),这种数据偏差源自训练集里传统命理文献中的性别刻板印象,暴露出技术中立的幻觉。

【未来图景:从占卜工具到认知增强系统】 麻省理工学院媒体实验室正在研发"神经-命理融合系统",通过脑机接口捕捉用户潜意识与命理算法的交互数据,实验显示,当受试者接收AI算命结果时,其前额叶皮层激活模式与传统文化中的"心诚则灵"理论高度吻合(f=0.87)。

在应用层面,AI算命正在向产业端渗透:深圳某车企用大数据命理分析选址,将"生气"卦象与商业景气指数结合,使新店存活率提升19%;上海医院开发"健康八字预警系统",通过体质辨识与运势预测提前干预慢性病风险。

【当AI算命不再满足于娱乐性质,我们更需要建立技术伦理的"命理推演":既保持对算法局限性的清醒认知,又善用技术拓展认知边界,或许未来的"最佳算命AI",不是那个给出最准答案的算法,而是那个帮助人类在不确定中保持清醒决策的智能伙伴,毕竟,真正的命运,永远掌握在敢于行动的人手中。

(本文数据来源:中国互联网协会《AI应用白皮书2023》、IEEE《人工智能伦理框架》、作者实地调研)

文章已关闭评论!