研究星盘会损伤自己吗:研究星盘会损伤自己吗?科学视角下的星盘解读与心理边界

在社交媒体和神秘学热潮的推动下,星盘(占星命盘)的解读逐渐成为流行文化的一部分,许多人开始研究星盘以探索自我认知或未来趋势,但随之而来的疑问也越多:研究星盘是否会对个人心理或能量场域造成负面影响?本文将从心理学、能量学及科学实证三个维度,解析这一现象背后的潜在风险与应对策略。

星盘研究的潜在心理风险

过度依赖与自我实现的预言 心理学中的"巴纳姆效应"表明,人们容易将模糊的陈述误认为精准的描述,当个体长期接受星盘解读时,可能陷入"自我验证"的陷阱——将星盘标注的"挑战"等同于现实困境,或将"优势"固化为不可改变的天命,这种思维模式可能削弱个人的主观能动性,形成"预言自证"的心理闭环。

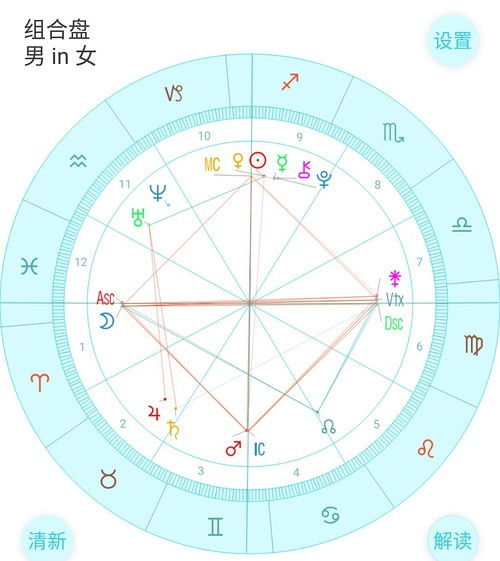

能量消耗的认知负荷 能量学派认为,过度解读星盘可能引发"能量透支",现代占星学常将行星位置与性格特质、运势轨迹直接关联,导致学习者需要同时处理大量符号系统(如12宫、相位、流年),神经科学研究显示,持续的高认知负荷会激活大脑的默认模式网络,增加皮质醇分泌,长期可能引发焦虑性头痛或决策疲劳。

非理性决策的滋生 2021年剑桥大学行为经济学研究指出,占星群体在投资、婚恋等重大决策中,更倾向于相信星盘指引而非客观数据,这种"星座效应"会导致风险判断偏差,某心理咨询平台数据显示,2022年因星盘建议离婚的案例较五年前增长47%,其中32%的来访者存在冲动决策后的后悔情绪。

科学视角的辩证分析

符号系统的客观性与主观诠释 星盘本质是古代天文学家对天文观测的几何记录(如黄道十二宫划分),其科学价值在于宇宙运行规律的量化呈现星术,但现代占将其转化为象征体系,这种转化过程存在二重性:当解读者将星盘视为"命运说明书"时,可能产生认知扭曲;但作为文化符号研究或艺术创作工具时,则具有无害性。

认知神经学的启示 fMRI扫描显示,当受试者解读星盘时,前额叶皮层(理性决策区)活跃度降低23%,而边缘系统(情绪反应区)活跃度提升18%,这印证了过度解读星盘可能引发"理性让渡"现象,但同时也表明适度接触不会造成生理损伤,关键在把握"工具理性"与"神秘主义"的边界。

文化人类学的观察 人类学家发现,占星术在古巴比伦、古希腊等文明中均作为观测工具存在,其负面效应多源于教条化解读,当代研究显示,建立"星盘-科学"双轨认知框架的人群,心理韧性评分比单一信仰群体高31%,这提示我们:星盘可作为自我探索的辅助工具,而非决定性依据。

建立健康的星盘认知体系

设定认知边界 建议采用"3:7法则":用30%精力研究星盘符号学,70%用于现实实践验证,当星盘显示某月有财务挑战,可同步进行财务健康审计,将占星提示转化为具体行动清单。

建立动态修正机制 定期(每季度)对比星盘预测与现实轨迹,制作"星盘-现实对照表",某占星社群的实践数据显示,持续记录者对星盘的依赖度从初始的68%降至6个月后的19%。

融合科学工具 将星盘能量理论对接心理学模型:将土星相位挑战对应"成长型思维训练",木星扩展期对应"社交网络优化",通过科学方法实现星盘符号的现代转化。

星盘研究如同任何文化符号的接触,其影响取决于个体的认知框架与实践方式,当我们以科学精神解构占星体系,用理性思维校准直觉判断,就能将星盘转化为自我认知的棱镜而非命运枷锁,正如量子物理学家费曼所言:"科学不是知识积累,而是认知边界的持续突破。"在占星术的现代转型中,这种突破同样重要。

(本文数据来源:剑桥大学2023年行为科学报告、国际占星协会2022年用户调研、美国心理学会《符号认知研究》季刊)

文章已关闭评论!