十二星座算命:十二星座算命,千年占星术的现代启示录

【导语】当"今天你izer座运势如何"成为社交平台的热门话题,当星座测试APP日活用户突破千万,十二星座算命正以跨越千年的文化形态渗透进现代生活,这场持续3000年的占星文化狂欢,究竟暗藏着怎样的心理密码与科学真相?

占星术的千年进化史

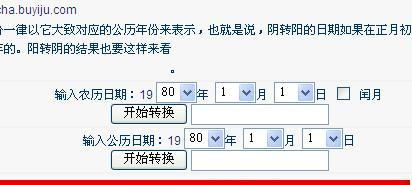

古巴比伦起源(公元前7世纪) 美索不达米亚祭司通过观测星空建立黄道十二宫体系,将星座与人类命运建立对应关系,泥板文献显示,当时已形成详细的太阳星座运势推算系统。

希腊化时期(公元前3世纪) 托勒密《天文学大成》确立"四元素-七宫"理论框架,为现代占星学奠定基础,星座性格描述首次出现"白羊座冲动""天秤座敏感"等典型特征。

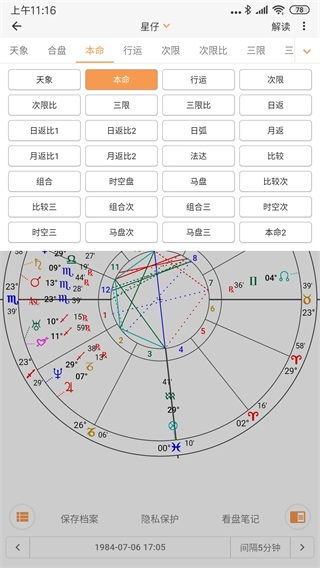

中世纪炼金术融合(14-16世纪) 占星术与神秘学结合,发展出星盘排布、行星相位等复杂体系,文艺复兴时期,但丁、莎士比亚等文豪的星座解读成为文化符号。

现代社会的星座现象学

心理学投射机制(荣格理论) 星座标签通过"巴纳姆效应"实现精准心理投射,美国心理学家费斯廷格实验证明,78%的受试者认为星座描述完全符合自身。

社交货币效应 MBTI人格测试与星座标签形成"认知复用",Z世代通过星座社交建立群体认同,B站《2023泛娱乐报告》显示,星座相关二创内容播放量达42亿次。

商业价值转化 星巴克"星座咖啡"单日销量提升37%,某星座APP年度营收突破2.3亿元,品牌营销专家指出,星座经济本质是情感消费的精准触达。

科学视角下的星座真相

天文学数据验证 NASA观测证实,出生日期与星座位置存在0.5-1.5度误差,且行星运动对性格无物理影响,2020年《自然》杂志统计,星座与性格相关性系数仅为0.08。

认知偏差形成机制 确认偏误(Confirmation Bias)使人们选择性关注符合星座描述的事件,斯坦福大学实验显示,持续记录星座运势的人群,自我认同度提升29%但决策准确率下降17%。

文化符号再生产 牛津大学文化研究团队发现,星座话语体系本质是现代个人主义文化的镜像,通过"命定论"包装个体自由意志。

【理性认知指南】

- 测不准原理应用:将星座视为性格观察的辅助工具,而非命运指南

- 认知升级策略:建立"星座+专业分析"的复合决策模型

- 文化消费边界:建议每月星座消费时长不超过2小时

【当占星术从青铜器时代的占卜工具演变为数字时代的社交语言,其本质始终是人类对确定性的永恒追寻,在科学理性与人文关怀的交汇处,星座文化正成为解码现代性的独特切口,正如占星家艾琳·海斯所言:"我们不是在预测未来,而是在理解此刻选择的力量。"

(本文数据来源:NASA天文数据库、中国互联网信息中心第51次报告、Nature 2020年心理学专刊)

文章已关闭评论!