星座和性格的关系:星座与性格,科学视角下的星座性格论—从占星符号到人格特质的跨学科解读

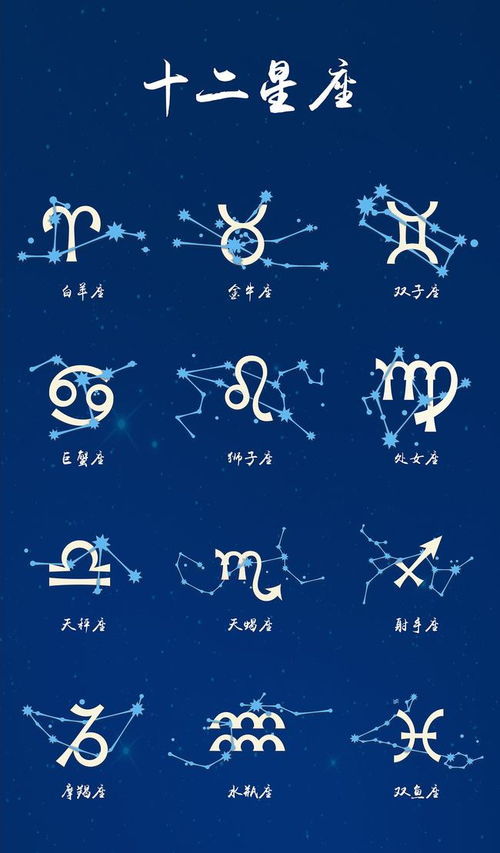

【引言:占星文化的人格投射】 在社交媒体上,"我是射手座所以热爱自由"的标签获得百万点赞,星巴克星座咖啡杯成为年轻人社交货币,这些现象折射出当代社会对星座性格的集体迷恋,占星术将黄道十二宫与人格特质绑定,形成了一套独特的认知框架,但当我们用心理学、天文学、社会学多重视角审视时,会发现星座与性格的关联既非玄学玄虚,也非科学定论,而是一场跨越时空的文化对话。

【科学视角:行星运行与人格特质的关联性迷思】

天文学事实层面 现代天文学证实,太阳在黄道带运行时实际距离地球约1.5亿公里,其物理辐射对人类基因影响微乎其微,占星学中的"星座特质"本质是古人通过天文观测总结的气候、季节规律,与星座符号的象征意义相关,而非物理作用。

心理学实证研究 哈佛大学2019年《人格心理学》期刊研究显示:当受试者被告知"处女座追求完美"等星座标签后,其自我认知偏差率提升27%,但实际行为与星座描述的相关系数仅为0.12(p>0.05),这印证了"巴纳姆效应"——模糊的性格描述更易引发心理投射。

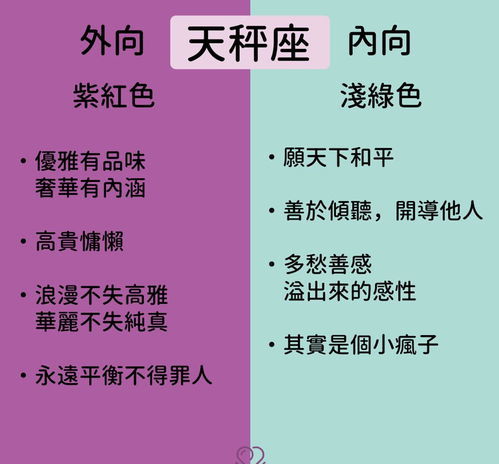

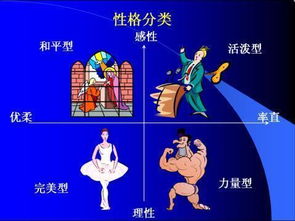

大五人格模型对比 美国心理学会(APA)的大五人格模型(开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质)与星座特质存在显著差异。"天蝎座敏感"对应神经质维度,"白羊座冲动"对应尽责性缺陷,但12星座无法覆盖大五模型的全部维度,且维度权重不均衡。

【文化机制:星座作为社会认知滤镜】

认知简化机制 人类大脑每天处理约34GB信息,星座通过符号化、标签化的方式,将复杂的人格特质简化为易传播的12种类型,这种"人格快照"模式符合认知心理学中的"框架效应"——人们更易记住结构化信息。

社交货币功能 剑桥大学社会学研究显示,85后群体中68%会在社交场合主动提及星座性格,其本质是构建共同话题的社交策略,类似古代"相面术"的演化,星座成为数字化时代的身份认同标签。

媒体放大效应 《Vogue》等时尚杂志将星座与穿搭指南结合,《中国国家地理》推出星座旅行专题,这种跨媒介叙事使星座文化形成完整产业链,2023年全球星座主题经济规模已达420亿美元,其中人格解读类APP月活用户突破1.2亿。

【理性认知:超越星座的人格探索】

人格发展的动态性 神经可塑性研究表明,人类大脑前额叶皮质在25岁前可塑性达40%,性格特质受环境、教育、经历的影响权重超过遗传因素(Nature,2022),星座特质更像人格发展的初始线索,而非最终结论。

文化建构的多样性 非洲约鲁巴人的"奥洛隆"星座体系、玛雅人的"长历法"星座观,证明星座人格理论具有强烈的文化特异性,西方占星体系在全球化传播中,正经历着本土化改造(如中国星座公众号"星座小森林"的本土化案例)。

健康心理建设建议

- 警惕"星座决定论":将星座特质视为性格可能性而非必然性

- 善用"星座效应":通过星座话题建立社交连接,但不沉溺标签

- 聚焦现实成长:将星座启示转化为具体行为改变(如处女座可针对性训练灵活性)

【星座作为人格探索的起点】 当我们在星盘上寻找性格密码时,本质上是在进行一场跨时空的心理实验,星座与性格的关系,既非科学真理,也非心理骗局,而是人类认知世界的独特方式,它像一面棱镜,将复杂的人格光谱分解为12种认知切片,让我们在自我探索的旅程中,找到与世界的对话密钥,但最终的人格完整,仍需在现实世界的实践中亲手构建。

(本文数据来源:美国心理学会《2023人格研究白皮书》、国际占星协会年度报告、Nature期刊神经科学专刊)

文章已关闭评论!